― 内線規程・電技・設計基準から学ぶ ―

電気配管の通線や接続に欠かせない「プルボックス」。

でも、サイズや設置場所の選び方って、内線規程や設計基準を見ても意外と迷いますよね…。

この記事では、内線規程・電気設備技術基準(電技)・建築設備設計基準をもとに、

初心者でも実務で迷わないように、プルボックスの寸法算出方法と設置基準を図解でわかりやすく解説します!

「どのサイズを選べばいい?」「設置場所の注意点は?」といった疑問に、実例と選定表を交えて、現場目線で丁寧にお答えします。

👉 Excelでプルボックスサイズを自動計算する方法はこちら

図面に書かれていない『現場の最適解』は、あなたの判断にかかっています。

👉設計基準は絶対か?現場判断はどこまで許される?

※上記、記事は筆者の現場経験に基づく内容を含みます。ご参考いただく際は、必ずご自身の判断と責任のもとでご対応ください。

内線規程におけるプルボックスの記載内容(要点)

1. 電線管の曲げ回数制限

- 270°(3直角)までが許容されており、それ以上の曲げがある場合はプルボックスの設置が推奨されています。

- 実務的には2回の曲げで設置するのが理想とされています。

2. 電線管内での接続禁止

- 電線管の中で電線を接続することは禁止されており、接続にはプルボックスやアウトレットボックスを使用する必要があります。

3. 通線性・保守性の確保

- 長距離配管(30m超)や垂直配管(6m超)では、通線や点検のために中継点としてプルボックスを設けることが推奨されています。

補足:内線規程の位置づけ

内線規程は、電気設備の設計・施工における実務指針であり、法令ではありません。

ただし、電気工事士や設計者が安全性・施工性・保守性を担保するための基準として広く参照されています。

プルボックスの設置・選定に役立つ資料

1. 建築設備設計基準(国土交通省)

- 寸法算出式:直線・直角配管ごとのサイズ計算式が明記

- 高さ選定表:電線管サイズ×段数で高さを選定

- 材質・仕上げ表:屋内・屋外・湿気環境など設置場所別に推奨材質を記載

- 設置箇所の基準:

- 電線管が30mを超える部分

- 垂直配管が6mを超える部分

- 曲がり・分岐・接続がある箇所

2. 電気設備技術基準(電技)+その解釈(経済産業省)

- 第156条:電線管内での接続禁止

- 接続は必ずプルボックスやアウトレットボックス内で行う

- 保安上、接続点の明確化と点検性が求められる

3. JIS規格(JIS C 8305など)

- プルボックスの構造・寸法・材質・耐候性に関する規定あり

- 特に公共工事や国交省仕様ではJIS準拠製品が求められることが多い

👉 「国土交通省仕様」のプルボックスを選べば、接地端子台座などの細かい仕様もクリアできて安心です。

ただし、必要以上に高価な材質を選ぶと、材料費が思わぬ負担になることも。

現場環境に合わせた『ちょうどいい選定』が大切ですね。

ということで今回は…

今回は建築設備設計基準に則って、プルボックスのサイズを具体的に計算していきます。

プルボックス選定基準の概要

プルボックスの選定は、主に以下の要素に基づいて行われます。

- 接続する電線管のサイズと本数

- ケーブルの屈曲半径

- 配管の形状(直線・直角)

- 設置環境(屋内・屋外・湿気の有無など)

これらを踏まえて、通線性・保守性・安全性を確保できるサイズと材質を選定することが重要です。

プルボックスの設置に関する注意点

- 点検できない場所には設けないこと

→ 保守性の確保が前提です。 - プルボックスや支持金物は、スラブ等の構造体に「つりボルト」や「ボルト」で取り付ける

→ 取り付けにはインサートや埋込みボルトを使用。

→ やむを得ない場合は、必要な強度を有するあと施工アンカーを使用します。 - 支持点数は原則4箇所以上

→ ただし、長辺300mm以下は2箇所、200mm以下は1箇所でも可。 - 支持するつりボルトは呼び径9mm以上

→ 平座金とナットを用いて確実に固定します。 - 内部突起物(支持ボルト・ふたの止めねじなど)は電線損傷防止措置を施すこと

→ ただし、損傷の恐れがない設計であればこの限りではありません。 - 水気のある場所では、取付け面に防水処置を施すこと

→ 漏電・腐食・保守性の観点から重要です。

プルボックスの寸法は、管のサイズや本数、曲げ方向によって大きく変わります。

このあと、高さ算定表を使った具体的な算出方法を図解で紹介します。

プルボックスのふた・材質・構造に関する設置基準

ふたの基本ルール

- 電線の荷重がふたにかからないように設計すること

→ 通線時のたわみや破損を防止するための重要な配慮です。

金属製プルボックス(セパレータ含む)

- 鋼板製プルボックス(※溶融亜鉛めっき・ステンレス製を除く)

→ さび止め塗装を施すことが求められます。 - 長辺が600mmを超える場合

→ 一組以上の電線支持物の受金物を設ける必要があります。 - ふたの一辺が800mmを超える場合

→ 800mm以下となるように分割し、開口部は等辺山形鋼などで補強します。

屋外形プルボックスの構造要件

- 本体とふたの間には、吸湿性が少なく劣化しにくいパッキンを設ける

- 防雨性を有し、雨雪が内部に浸入・蓄積しない構造とする

- ふたの止めねじはステンレス鋼製とする

- 表面処理鋼板を使用する場合は、加工後に防錆補修を施す

合成樹脂製プルボックスの条件

- 長辺は600mm以下とする

- 板厚は製造者の標準に準じる

プルボックスの設置が必要となる主な箇所

プルボックスは、以下のような状況で設置が推奨されます。

- 電線管の一区画が30mを超える部分

→ 長距離配管では通線抵抗が増すため、中継点として設置します。 - 電線管の垂直部分が6mを超える部分

→ 垂直方向の通線負荷を軽減し、点検性を確保するために設置します。 - 配管が長距離となる場合

→ 通線が困難になるため、途中にプルボックスを設けて中継点とします。 - 電線管を分岐・接続・曲げる箇所

→ 接続点の明確化と保守性の向上のため、ボックス内で処理します。 - 配管に曲がりが多くなる場合

→ 曲げ回数が270°(3直角)を超えると通線性が低下するため、途中に設置します。

プルボックス寸法の算出方法:建築設備設計基準に基づく

プルボックスの寸法は、接続する電線管のサイズ・本数・配管形状・収納するケーブル種別によって決定されます。

以下の計算式をもとに、幅(A)・長さ(B)のうち大きい方の寸法以上を選定するのが基本です。

用語の定義

- A:プルボックスの幅 [mm]

- B:プルボックスの長さ [mm]

- P:接続する電線管の呼称(例:E25 → 25)

- Pm:接続する電線管のうち最大サイズの呼称

絶縁電線を収納する場合

■ 直線配管の場合

- A= Σ(P+30)+(30×2)

- B=Pm×6

■ 直角配管の場合

- A・B = Σ(P+30)+30+3Pm

- ただし、A・Bは200mm以上とする

ケーブルを収納する場合

■ 直線配管の場合

- A = Σ(P+30)+(30×2)

- B = Pm × 8

■ 直角配管の場合

- A・B = Σ(P+30)+30+3Pm

寸法選定のポイント

- 算出したA・Bのうち大きい方の寸法以上のプルボックスを選定する

- 収納するケーブルの種類(絶縁電線 or ケーブル)と配管形状(直線 or 直角)によって式が異なるため、用途に応じた選定が必要

プルボックスの高さ算出方法:選定表を活用した実例解説

プルボックスの高さは、接続する配管のサイズと段数によって決定されます。

以下の選定表をもとに、最小必要寸法を確保することが重要です。

高さ選定表(抜粋)

プルボックスの高さ選定表

この表では、管サイズと段数に応じた必要高さ寸法を確認できます。

実務でよく使われるE25・E39などの構成に対応しているので、現場での選定にも役立ちます。

| 厚鋼電線管 | ねじなし電線管 | 1段配列の高さ [mm] | 2段配列の高さ [mm] | 3段配列の高さ [mm] |

|---|---|---|---|---|

| G16 | E19 | 100 | 200 | 300 |

| G22 | E25 | 100 | 200 | 300 |

| G28 | E31 | 100 | 200 | 300 |

| G36 | E39 | 200 | 300 | 400 |

| G42 | E51 | 200 | 300 | 400 |

| G54 | E63 | 200 | 400 | 500 |

| G70 | E75 | 200 | 400 | 500 |

| G82 | — | 300 | 400 | 600 |

| G92 | — | 400~500 | 600 | 700以上 |

| G104 | — | 500~600 | 700 | 800以上 |

注意

G92やG104といった太径の厚鋼電線管(G管)に対応するプルボックスの高さ(深さ)は、建築設備設計基準や現場実務の慣例に基づいて選定されます。ただし、G82までの高さは明確な表がありますが、G92・G104以上は明記されていないことが多く、実務的な判断が必要です。

高さ選定のポイント

- 段数が増えるごとに+100〜150mm程度加算するのが一般的

- ケーブル種別(CVTなど)や曲げ半径によってさらに余裕が必要

- 施工性・通線性・安全性を考慮して、標準寸法より大きめに設計するのがベター

- 既製品では対応できない場合、特注製作も視野に入れる

✅ この表を使った算出例は、記事後半で紹介しています。

→ 実例で確認する → プルボックス寸法の算出例

▶ 見積作業も効率化したい方へ

電気工事の見積作業をサポートする Excel 見積支援ツール ver.2.0 を公開しています。 詳しい解説は こちらの記事 にまとめています。

プルボックス選定時の注意事項

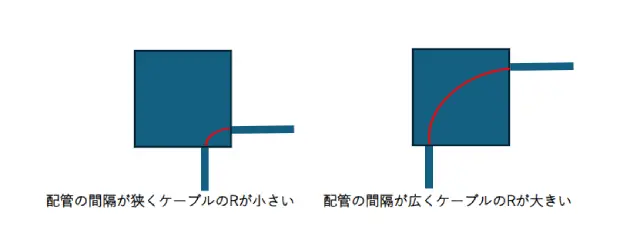

電線管の出方向によりケーブルの曲げ半径が不足する場合は、施工性を考慮してプルボックス寸法を見直すこと。

電線管の間隔が広いと、ケーブルを曲げるスペースも広くなり、自然と曲げ半径(R)も大きくなります。

ケーブルの曲げ半径(R)は内線規程(JEAC 8001-2016)などの基準で明確に定められています。ケーブルの種類や構造によって異なりますが、以下が代表的な目安です。

ケーブルの曲げ半径の基準(内線規程より)

| ケーブル種別 | 曲げ半径の目安 |

|---|---|

| 遮へいなしケーブル(単心) | 外径の 8倍以上 |

| 遮へいなしケーブル(多心) | 外径の 6倍以上 |

| 遮へいありケーブル(単心) | 外径の 10倍以上 |

| ゴム・プラスチック電線 | 外径の 6〜8倍以上(種類による) |

| 高圧ケーブル | 外径の 10倍以上(推奨) |

| 移動用ケーブル・リール巻取式 | 外径の 10倍以上(安全確保のため) |

例:ケーブル外径が20mmなら、曲げ半径は最低でも 120〜200mm 以上必要です。

曲げ半径が小さいとどうなる?

- 電気的性能の低下(絶縁破壊・ノイズ)

- 導体の断線・被覆の損傷

- ケーブル寿命の短縮

- 通線困難・施工不良

実務での対応

- プルボックス寸法を拡大して曲げスペースを確保

- ケーブルの仕様書やメーカー資料で正確な外径を確認

- 施工図や配線経路で曲げ部を事前にチェック

プルボックス寸法の算出例

■ 条件

- 接続配管:E25 × 3本、E39× 1本(計4本)

- 配管形状:直角接続

- 配管配置:横並び1段

- 電線タイプ:ケーブル

■ 幅(A)の算出

A・B = Σ(P+30)+30+3Pm

計算手順

① 各電線管の呼び径+30

- E25 × 3本 → (25+30) × 3 = 55 × 3 = 165

- E39 × 1本 → (39+30) × 1 = 69

Σ(P+30) = 165+69 = 234

② 追加定数:+30

→ 234+30 = 264

③ 最大呼び径(Pm)×3

→ 39 × 3 = 117

✅ 最終寸法(A・B)

A・B = 264+117 = 381mm

結果

この構成(E25×3、E39×1、ケーブル、直角配管)の場合、

プルボックスの幅・長さ(A・B)は 381mm 以上が必要です。

■ 高さの選定

高さ(深さ)は段数によって別途選定します。例えば1段ならE39に合わせて200mmが目安です。

結果

この場合、必要寸法は

幅381 × 長さ381 × 高さ200mm以上

ただし、実際の製品規格に合わせて、最小サイズは「400×400×200mm」のプルボックスを選定するのが一般的です。

プルボックスの選定は、電線管の選び方から始まります。

電線管の種類やサイズの選定に不安がある方は、こちらの記事で基礎から確認できます👇

👉 電線管の選定方法:用途・サイズ・材質の基本

設計基準を正しく理解し、現場の知恵で最適解を導く。それが、計装工事のプロフェッショナルの仕事です。

👉設計基準は絶対か?現場判断はどこまで許される?

※上記、記事は筆者の現場経験に基づく内容を含みます。ご参考いただく際は、必ずご自身の判断と責任のもとでご対応ください。

【プルボックス選定をもっと簡単に!Excelで自動計算する方法】👇

▶ 見積作業をもっとラクにしたい方へ

Excel 見積支援ツール ver.2.0(実務最適化モデル)を公開しています。 再現性・履歴管理・コメント・検索性など、実務で役立つ機能を強化した新モデルです。

詳しくは こちらの解説記事 をご覧ください。

おつかれさまです!

ラーメンを愛するくいしんぼう『めんまる』が、LINEスタンプになりました🍜

「ずるるっ…しあわせ〜」で、あなたのトークにも癒しをどうぞ。

→ [スタンプ紹介はこちら]