はじめに

配線ルートを考えるとき、「ケーブルラックと電線管、どっちを使えばいいんだろう?」と迷うことはありませんか?特に計装を始めたばかりの方にとっては、用途や特性が異なるため、選択に悩むケースが少なくありません。

それぞれの設備には向き不向きがあり、現場の環境や配線の目的によって適した選び方があります。本記事では、よく使われる場面を例にとりながら、ケーブルラックと電線管の特徴や違いをやさしく解説します。これから計装工事に取り組む方にも、実践に役立つポイントが見つかるはずです。

選定に迷う人へ

ケーブル施工では、電線管とケーブルラックのどちらも使用可能です。どちらの方式も内線規程で認められており、重要なのは「現場環境」と「求められる機能」に応じた適切な選定です。

内線規程では、以下のような条文が定められています。

- 3110-1・3115-1:絶縁電線を電線管に収める場合の規定

- 3165節「ケーブル配線」:ケーブルを管内に収める際の規定

つまり、電線管の中にケーブルを通すこと自体は規定上問題ありません。ただし、使用する条文が異なるため、施工方法や安全対策には十分な注意が必要です。選定時には、規程の内容と現場の条件をしっかり照らし合わせましょう。

保護性と柔軟性の違い

ケーブル施工では、必ずしも電線管やケーブルラックの使用が義務づけられているわけではありません。ケーブル自体にも一定の保護性があるため、露出配線なども技術的には可能です。

ただし、電線管の最大の特長は、外部からのダメージや環境要因から電線をしっかり守れる点です。この「保護性能」は、ケーブルラックにはない明確な利点のひとつと言えるでしょう。

また、ここで混同しがちなポイントですが、「電線管」はその名の通り『電線』を収めるための管です。そのため、ケーブルではなく電線(絶縁導線)を使用する場合には、電線管による施工が原則として必要になります。これは内線規程でも定められており、施工方法や規格の確認が不可欠です。

それでも使われる理由とは?

保護性や柔軟性を備えたケーブルを使用すれば、「電線管やケーブルラックは不要では?」と思うかもしれません。実際、露出配線や直接敷設も技術的には可能です。

それでも多くの現場で電線管やケーブルラックが使われ続けているのは、次のような理由があるためです。

- 配線の美観と整理性の向上:ケーブルをまとめて整理しやすく、視認性や見た目が良くなる

- メンテナンス性の確保:点検・交換がしやすく、トラブル時にも対応しやすい

- 法的・規格上の要求:特定の施工法を満たす必要がある現場では、使用が義務付けられることもある

- 特定環境(耐火・耐震など)への対応:ケーブル単体では不安な条件下でも、管やラックによって安全性を補完できる

ケーブルと電線の違い

| 項目 | 電線 | ケーブル |

|---|---|---|

| 構造 | 導体(銅やアルミ)を絶縁体で覆ったもの | 電線をさらに外装(シース)で束ねて保護したもの |

| 強度・保護性 | 単体なので外的要因に弱い | シースで保護されており、耐久性・絶縁性が高い |

| 用途 | 屋内配線や機器内部の配線など | 幹線・動力・通信・LANなど幅広く使用される |

| 施工方法 | 電線管やレースウェイに通して配線 | 直接配線可能(VVFなど)またはラックに敷設 |

| 代表例 | IV線、KIV線など | VVF、CV、CVT、LANケーブルなど |

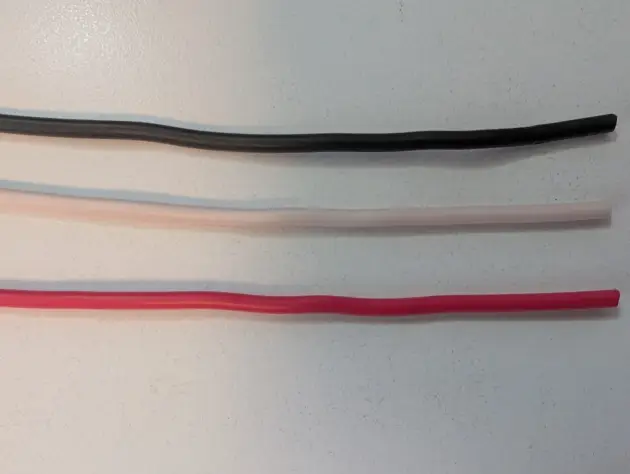

電線

導体(銅やアルミ)を絶縁体で覆ったもの

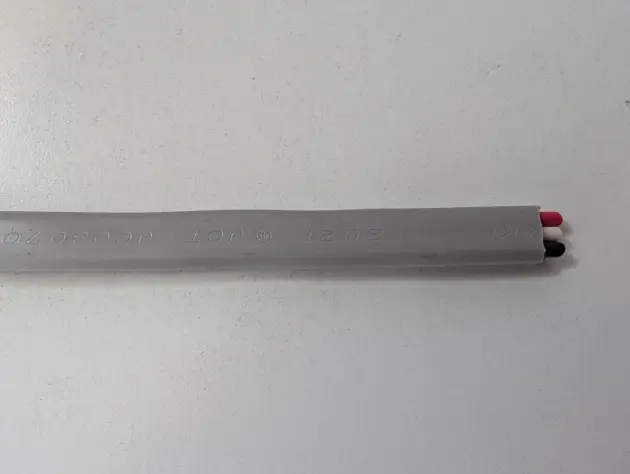

ケーブル(Fケーブル)

電線をさらに外装(シース)で束ねて保護したもの

補足ポイント

- 電線は「絶縁電線」と呼ばれ、単線またはより線で構成されます。電線管やレースウェイに通して使うのが基本。

- ケーブルは複数の電線をまとめて外装で覆ったもので、施工性や安全性が高く、屋内外問わず広く使われます。

- 法令上は、ケーブルも「電線」の一種として扱われることがあります。

電線施工に関する内線規程の適用条文

| 条文 | 内容 | 対象 |

|---|---|---|

| 3110-1 | 金属管配線には、絶縁電線を使用すること | 電線管配線(鋼管など) |

| 3115-1 | 合成樹脂管配線には、絶縁電線を使用すること | PF管・CD管など |

| 3165節 | ケーブル配線に関する規定が適用される | VVF、CV、LANケーブルなど |

要点の整理:電線・ケーブル・移動電線の違いと配線方法

電線管に収める配線は「絶縁電線」に限られます。

これは、電線管の物理的保護機能を前提とした施工方法であり、VVFケーブルなどの外装付きケーブルを直接電線管に挿入することは、通常の運用では想定されていません。

ケーブルを使用する場合の配線方法

ケーブルには外装による保護性があるため、一般的には電線管を使わずに直接敷設するか、ケーブルラックなどの支持構造に沿って設置する方法が採用されます。

例外的にケーブルを管内に収める場合

このような施工を行う際は、【電気設備技術基準 第3165節(ケーブル配線)】に基づく規定を遵守する必要があります。敷設条件や曲げ半径、管径との適合性、引き通し方法などに十分な注意が求められます。

「電線」「絶縁電線」「ケーブル」「移動電線」の定義と区別

日常会話では「電線」や「ケーブル」が曖昧に使われがちですが、電気工事に携わる上では、それぞれの用語を正しく理解することが極めて重要です。特に、法令や技術基準における用語の使い分けは、施工方法や安全性に直接影響を及ぼします。

たとえば、内線規程や電気設備技術基準では、「絶縁電線」に関する規定と「ケーブル」に関する規定が明確に区別されており、それぞれに適用される施工条件が異なります。用語の理解を誤ったまま施工すると、不適正施工に該当する恐れがあります。

また、「電線は露出配線できない」といった制限も、電線とケーブルの構造上の違いに起因するものです。電線は外装を持たないため、露出させることで絶縁不良や機械的損傷を招くリスクがあります。一方、ケーブルは外装による保護が施されているため、条件を満たせば露出配線が可能です。

用語の整理

| 用語 | 定義 |

|---|---|

| 電線 | 各種電線類の総称。導体に絶縁が施されたものや、さらに外装を備えたものを含む広い概念。 |

| 絶縁電線 | 導体に絶縁を施しただけのもの。単線またはより線で構成され、電線管やレースウェイ内に収めて使用するのが原則。 |

| ケーブル | 絶縁電線を束ねた上で、保護用シース(外装)で覆ったもの。機械的強度や耐候性が高く、直接配線にも使用される。 |

| 移動電線 | 移動機器や仮設設備などに用いられる柔軟性の高い電線。ソフトケーブルやVCT、VCTFなどが該当。 |

このように、構造・用途・法令における適用範囲の違いを正しく理解することは、安全かつ適正な電気設備の設計・施工を実現するための基本条件となります。

確かな知識にもとづいた判断が、施工品質と安全性を左右するのです。

ケーブルラック:開放性と柔軟性が求められる現場向け配線手法

主な用途

- サーバールームやネットワーク機器の集中エリア

- 工場・倉庫などで天井配線が多い箇所

- 増設・撤去が頻繁にあるプロジェクト環境

メリット:

- 開放型なので増設や変更が容易

- 通気性があり、熱対策にも有効

- 多系統のケーブル管理がしやすい

注意点:

- 構造上、埃がたまりやすく清掃頻度が必要な場合も

- 美観性が劣る場合あり(特に住宅・商業施設)

- 現場環境に合わない選定をすると、施工効率や安全性に悪影響が出る恐れあり

電線管:保護性と耐久性を重視する現場に最適な配線手法

主な用途

- 屋外・地下・高湿度の環境(露出・埋設用途)

- 建築物の美観が問われるエリア(壁内・床下)

- 電磁波障害対策が必要な場所(ノイズ対策)

メリット:

- ケーブルを完全に保護でき、高い耐久性を確保できる

- ノイズや電磁干渉に強く、特に金属管は効果的

- 壁内や床下などでも、すっきりとした仕上がりが可能

注意点:

- 増設や変更には手間とコストがかかる

- 曲げ加工や敷設には専門的な施工技術が求められる

選定の考え方:環境・メンテナンス性・コスト・美観を総合的に判断する

配線方式の選定には、以下のような複数の要素を総合的に考慮する必要があります。

- 設置環境(屋外・高湿度・埋設などの条件)

- メンテナンス性(増設のしやすさ、点検・更新の手間)

- コスト(初期施工費・長期的な維持費)

- 美観性(露出配線の見た目、建築意匠との調和)

これらのバランスを踏まえることで、現場に最適な配線方式を選定し、安全かつ効率的な施工につなげることができます。

配線施工を選定するための指針:判断基準となる4つの要素

配線施工を検討する際には、以下の要素を総合的に評価することが重要です。

- 環境条件(設置場所の湿度、屋内外、振動など)

- メンテナンス性(点検や増設がしやすいか)

- コスト(初期費用と運用・保守費)

- 美観性(周囲の景観や意匠との調和)

それぞれの条件が現場に与える影響を見極めることで、機能性と効率性を両立した施工方法の選定が可能になります。

代表的配線方式の比較表

| 項目 | ケーブルラック | 電線管 |

|---|---|---|

| 保護性 | 中程度(開放型) | 高(密閉・金属管で強固) |

| 増設・変更の容易さ | 高(工具なしでも対応可能) | 低(加工・技術が必要) |

| 通気・放熱性 | 高(開放型) | 低(密閉型) |

| 美観性 | 低(露出・埃溜まり) | 高(隠蔽施工で仕上がり良好) |

| 主な用途 | サーバールーム・工場・仮設設備等 | 屋外・地下・美観重視・ノイズ対策 |

※用途によっては、両方式を併用するハイブリッド配線も有効です。

設置環境別のおすすめ配線方式

| 環境条件 | 推奨配線方式 | 理由 |

|---|---|---|

| 屋外・地下・湿度が高い | 電線管(金属または防水タイプ) | 防水性・耐久性が求められるため |

| サーバールーム | ケーブルラック | 通気性とメンテナンス性が重要 |

| 商業施設の内装 | 電線管(隠蔽施工) | 美観と安全性の両立が必要 |

| 仮設・頻繁な改修現場 | ケーブルラック | 増設・撤去が簡便 |

縦方向配線(上下階):シャフト内での安全かつ効率的な施工判断

シャフトが狭く、足場の設置が困難な現場では、

➡ 電線管施工による固定不要な配線方式が、安全性の面で有利です。

吊り下げ金具による支持やケーブル結束が不要なため、作業リスクの軽減に繋がります。

ただし、ケーブルの本数が多くなる場合は、

➡ 管内の占積率が上限を超える可能性があるため、以下の対応が必要です。

- 複数の電線管を並設して容量を分散

- ケーブルラック施工に切り替えて、柔軟性を確保

- 必要に応じてラック+管の併用も検討(途中分岐がある場合など)

結局どっち? 電線管施工とケーブルラック施工の使い分け視点

比較表|施工方式別の特徴

| 比較項目 | 電線管施工 | ケーブルラック施工 |

|---|---|---|

| 保護性 | ◎ 物理的保護があり高耐久 | ◯ 外装による保護(環境条件に左右される) |

| メンテ性 | △ 点検や変更に手間がかかる | ◎ 増設・分岐が容易で柔軟性に優れる |

| 美観性 | ◎ 配管による隠蔽が可能 | ◯ カバーや補助部材で調整可能 |

| コスト | △ 部材点数が多く施工費がかさむ | ◯ 柔軟な施工が可能でコスト抑制しやすい |

施工選定の判断ポイント

環境条件や運用目的によって最適解は異なります。以下の観点から選定するとスムーズです。

- 固定配線・保護性能重視の場合 → 電線管施工

- 柔軟性・将来的な配線変更重視の場合 → ケーブルラック施工

現場での採用傾向

現場では以下のような使い分けが一般的です。

- メインの幹線ルートにはケーブルラックを採用

- ローカル機器への枝配線には電線管を使用するケースが多く見られます。

この組み合わせにより、ケーブルラックの柔軟性と管理効率を活かしつつ、局所的な保護性能や美観性が求められる箇所に対応することが可能です。

ケーブル施工を積極的に選定すべき理由:合理性・施工性・現場課題の観点からの最適化

配線方式の選定においては、施工性・柔軟性・コストのバランスが重要な判断基準となります。

この観点から見ると、ケーブル施工は電線管施工やケーブルラック施工に比べて総合的に優位であり、特に以下のメリットが現場で効果を発揮します。

- 材料費・人件費の削減

- 施工手間の軽減

- 工期の短縮

これらの利点は、新築・改修工事の初期設計段階や施工要領書作成時にケーブル施工を選定することで最大限に活かされます。

現場環境と社会状況を踏まえた合理的選

近年、施工現場では深刻な作業員不足が顕在化しており、限られた人員の中で効率的な施工体制が求められています。

そのため、工数の削減=工期の短縮につながり、現場全体の生産性向上と合理化に大きく貢献します。

施主・設計監督への提案ポイント

施工方式の変更提案には、関係者の理解と納得が不可欠です。

そのためには、下記のように技術的根拠と具体的な利点を明確に伝えることが重要です。

ケーブル施工の技術的メリット一覧

| 観点 | ケーブル施工のメリット |

|---|---|

| 保護性 | 外装(シース)による自己保護性が高く、露出施工が可能 |

| 柔軟性 | 分岐・増設が容易で、ルート変更にも柔軟に対応できる |

| 施工性 | 固定箇所が少なく、作業負担を軽減できる |

| コスト | 材料費+工数を抑えられ、全体費用を削減可能 |

| 工期 | 人手不足でも短期間で施工が完了しやすく、工程調整が容易 |

用語解説|電線とケーブルの違い

| 用語 | 概要説明 |

|---|---|

| 電線(絶縁電線) | 単線またはより線に絶縁体を被せたもの。電線管などで保護して使用する。 |

| ケーブル | 複数の絶縁電線を外装(シース)でまとめた構造。施工性・耐環境性に優れ、柔軟な配線が可能。 |

このように、ケーブルはその構造上の自己保護性から、露出施工・ラック施工を可能とし、場合によっては電線管の省略にもつながります。

施工工数の削減、資材費の圧縮、将来的な変更への対応力を含め、ケーブル施工は設計合理性を高める選定肢といえます。