計装工事では、ラックの幅(サイズ)を決める際に、電線の本数や太さから必要寸法を算出します。特に熱源機械室など、大型設備が密集する現場では、自然とラック幅も大きくなりがちです。

しかし、実際の現場では大型の配管や電気ラックが優先されることが多く、計装ラックを通すスペースが確保できないケースも少なくありません。

そんなとき、計装屋が頼りにするのが 『QRラック』 や 『2段積み』 という選択肢です。

- QRラック:細身で取り回しやすく、狭いスペースでも機器間の信号線・制御線をスマートに配線可能。

- 2段積み:上下にラックを重ねることで、限られたスペースを『縦方向』に活用。電気ラックや配管の隙間を縫うように通すことができます。

ただし、2段積みには注意点もあります。上下段の間隔が狭すぎると、体や工具が入らず作業性が悪化し、将来的なメンテナンスにも支障が出ます。理想は500mm以上の間隔を確保すること。

現場では「この隙間、通せるかな…?」と悩む場面もありますが、ラックの種類や積み方を工夫すれば、限られたスペースでも安全かつスマートな配線が可能です。

内線規程 第3章「配線設計」より抜粋

- 第3102-2項(ケーブルラックの設置)

ケーブルラックは、電線の種類・本数・重量に応じて、支持間隔・積載荷重・通風性を考慮して設置すること。 - 第3102-3項(多段設置)

多段に設置する場合は、上下段の間隔を適切に保ち、熱のこもりや作業性に配慮すること。

※条文の全文掲載はできませんが、要点としては「荷重・通風・施工性・安全性」を考慮した設計が求められています。

内線規程の扱いと実務のギャップ

内線規程は主に電気設備の安全性・施工基準を定めたもので、ケーブルラックの設置については「支持間隔」「耐荷重」「通風性」などの一般的な注意点が記載されています。

しかし、2段積みの具体的な構造・寸法・制限については、明文化されていません。

実務上の注意点

- 構造強度:ラックの許容荷重を超えないことが最優先。

- 支持間隔:たわみを防ぐため、1.5m以下が推奨。

- 施工性・保守性:工具の入りやすさ、メンテナンス性を確保。

- 電磁干渉対策:強電と弱電を物理的に分離する工夫が必要。セパレーターや物理的距離の確保が推奨されます。

こんな方におすすめ

- ケーブルラックの2段積みを検討している施工担当者

- 内線規程との整合性を確認したい設計者

- 現場で「間隔ってどれくらい?」と聞かれて困った方

関連記事

電気設備技術基準(電技)におけるケーブルラックの扱い

「電気設備技術基準(電技)」において、ケーブルラックそのものに関する明確な記載はほとんどありません。以下に整理してご説明します👇

✅ 明記されていない理由

- 電技は主に電気設備の安全性・保安・性能要件を定める省令であり、ケーブルラックは「ケーブルを支持する鋼材」として扱われるため、直接的な記載はありません。

- ケーブルラックに関する施工基準は、内線規程や公共建築工事標準仕様書(電気設備編)に委ねられているのが実情です。

実務で参照される基準

| 基準名 | ケーブルラックに関する記載 | 備考 |

|---|---|---|

| 電気設備技術基準(電技) | 直接の記載なし | ケーブル工事の一部として扱われる |

| 内線規程 | 支持間隔・通風性などの記載あり | 電気工事の標準的な施工基準 |

| 公共建築工事標準仕様書 | 支持間隔・吊りボルト径・接地・耐震支持など詳細あり | 公共工事では遵守必須 |

ラックの2段積みは『現場の工夫』

内線規程や標準仕様書には記載がないため、ラックの2段積みはあくまで現場の判断と設計者の裁量で行われるものです。

特に計装工事では、電気ラックや空調配管にスペースを取られがちで、計装用のラックを通す場所が限られることがよくあります。

そんな現場では、QRラックの選択や縦方向の積み方(2段設置)が有効な工夫になります。

QRラックは、細身で高さのある構造が特徴で、狭いスペースでも通しやすく、機器間の信号線や制御線をスマートに配線できます。

特に、壁際や配管の隙間など、通常のラックでは通せない場所でも活躍します。

QRラックの特徴

- 細身で高さのある構造

- 狭いスペースでも通しやすく、信号線・制御線をスマートに配線

- 壁際や配管の隙間など、通常のラックでは通せない場所でも活躍

2段設置のメリットと注意点

ただし、上下段の間隔・作業性・通風性には注意が必要

→ 工具の取り回しや将来的なメンテナンスを考慮し、500mm以上の間隔を確保するのが理想

上下にラックを重ねることで、縦方向の空間を有効活用

電気ラックや空調配管の『隙間』を縫うように通すことで、限られたスペースでも対応可能

現場では「この隙間、通せるかな…?」と悩むこともありますが、ラックの種類や積み方を工夫することで、限られたスペースでも安全かつスマートな配線が可能になります。

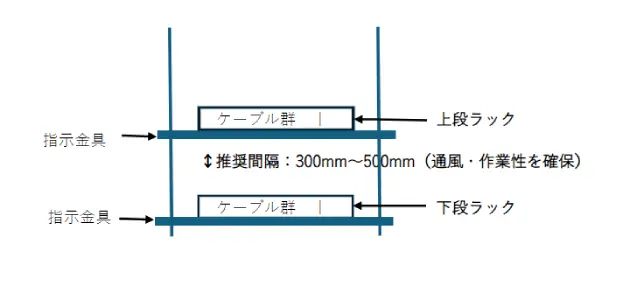

間隔の目安

- 最小間隔:300mm(作業性の最低限)

- 推奨間隔:400〜500mm(工具作業スペースを考慮)

- 現場調整:天井高・ラック幅・ケーブル種別によって調整

電気工事の考え方(内線規程・荷重・通風)

内線規程の考え方(安全・施工基準)

内線規程は、電気設備の安全性と施工品質を確保するための基準書で、ケーブルラックに関しては以下のような記載があります。

- 支持間隔:ラックのたわみを防ぐため、1.5m以下が推奨

- 積載荷重:ラックの許容荷重を超えないよう、ケーブルの重量を考慮

- 通風性:ケーブルの発熱を逃がすため、ラックの配置や上下間隔に配慮

- 施工性:工具の入りやすさ、保守作業のしやすさを確保

荷重の考え方(構造強度)

ケーブルラックの荷重設計では、以下の要素を考慮します。

- ケーブルの重量(kg/m) × 本数 × 敷設距離(m)

- ラックの耐荷重(kg/m):メーカー仕様で確認

- 安全率(1.2〜1.5倍):設計上の余裕を持たせる

通風性の考え方(熱対策)

電力ケーブルは通電時に発熱するため、通風性の確保が重要です。

- 上下段の間隔:最低でも300mm以上、理想は400〜500mm

- ラックの配置:壁際・天井近くなど、熱がこもりやすい場所は避ける

- ケーブルの種類分け:上段=電力、下段=制御・通信など、発熱量で分離

計装屋の視点での『気づき』

計装ケーブルは軽量・低発熱のため、ラックの強度や通風性に対する制約が比較的緩やかです。

その分、狭いスペースでも通しやすく、QRラックや2段設置といった工夫が活きる場面が多くなります。

さらに、電気工事の考え方を知ることで、計装工事の安全性や施工性を高めるヒントが得られることもあります。

こうした違いに気づくことで、計装工事の設計や施工にも新たな視点が加わります。

電気工事との違いから得られるヒント

電気工事では、以下のような考え方が基本です。

- 「ケーブルの発熱を逃がすためにラック間隔を広く取る」

- 「荷重計算で支持間隔を調整する」

一方、計装ケーブルは軽くて発熱も少ないため、より柔軟な設計が可能です。

その分、狭いスペースでも通しやすく、QRラックや2段設置が現場で活躍します。

電気工事の視点を活かすと…

計装工事でも、以下のような工夫につながります。

- 通風性の確保:熱がこもらないようにラック配置を工夫

- 支持金具の選定:荷重に応じた金具で安全性を確保

- 施工性の向上:工具の入りやすさや保守性を意識した設計

「電気とは違うから関係ない」ではなく、違うからこそ学べることがあるという姿勢が、現場での信頼や品質につながると計装屋として感じています。

QRラック選定のポイント

QRラックは、狭い現場の救世主とも言える存在です。

ただ幅だけで選ぶのではなく、ケーブルの動き方や目的を考慮して選定することが大切です。

たとえば

- 機器間を直線で結ぶだけなら、細身のSRラックで十分

- 分岐が多い・曲げが必要・将来的な増設が見込まれる場合は、余裕のある幅やQRラックを選ぶことで、施工性と保守性がぐっと高まります

さらに、電気ラックとのすみわけを意識することで、現場全体の配線がすっきり整理され、作業者の動線や安全性も向上します。

ケーブルラックだけじゃない、電線管施工という選択肢

配線ルートを考えるとき、真っ先に思い浮かぶのはケーブルラック。

しかし、現場の状況や目的によっては、電線管施工という選択肢も有効です。

ケーブルラックの特徴

- 配線の増設・変更がしやすく、施工性に優れる

- QRラックや2段積みなど、狭小スペースにも対応可能

- 通風性が高く、熱のこもりにくい構造

電線管施工の特徴

- ケーブルが管内に保護されるため、外部からのダメージに強い

- 粉塵・水気・油分などの過酷な環境でも安定した配線が可能

- 支持点は管の構造に応じて設ければよく、ケーブル単体の支持は不要

- 配線ルートが明確になり、整理性・保守性が高まる

計装屋の視点での『気づき』

計装ケーブルは軽量・低発熱のため、ラック施工が基本と思われがちですが、粉塵環境・水気の多い場所・機器単位で明確なルート管理が必要な場合には、電線管施工が活きる場面もあります。

たとえば

- 機器ごとに信号線を分けたい → 電線管でルートを明確化

- 粉塵が舞う製造ライン → 管内配線でケーブル保護

- 屋外のセンサー配線 → 防水性の高い金属管施工

「ラックか電線管か」ではなく、現場の状況に応じて選択肢を持つことが、計装屋としての『気づき力』につながります。

それぞれの特徴を理解し、柔軟に使い分けることで、安全性・施工性・保守性のすべてを高めることができます。

「電線管の選定方法とは?内線規程と占積率の基本をわかりやすく解説」👇

まとめ:違いに気づき、工夫に変えるのが計装屋の知恵

電気と計装、それぞれの工事には異なる制約と考え方があります。

その違いに気づき、柔軟に工夫を重ねることで、限られたスペースでも安全でスマートな配線が可能になります。

QRラックや2段積みは、ただの『裏技』ではなく、現場で培われた知恵の結晶。

「通せるかな…?」という悩みも、「こうすれば通せる!」という発見に変わります。

計装屋として、電気の視点を学び、現場の声に耳を傾けながら、『安心・快適・気づき』のある施工を積み重ねていきましょう。

「ケーブルからラック幅を自動計算!Excelテンプレートはこちら」👇