PC作業環境の照明改善計画

ブログ執筆が日常になり、PC前に座る時間がどんどん増えてきました。

でも、作業スペースが暗いと、集中力も作業効率もガクッと落ちる…。

そんな悩みを解決すべく、照明改善&収納棚のDIYに挑戦しました!

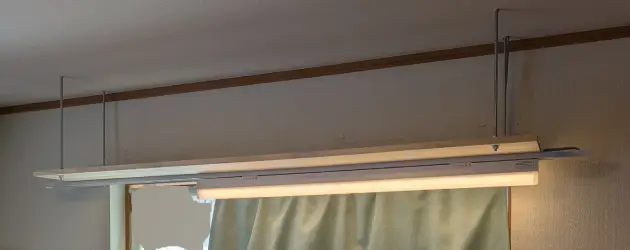

PC作業環境改善後の写真

まずは、部屋の天井裏にある既存の照明やコンセントの電気系統を確認し、そこから電源を分岐して照明を増設する方針に。

しかし、一般的なシーリングライトでは、天井が高いと手元まで光が届きにくく、影ができやすいんです。SPOTライトも検討しましたが、角度調整が難しく、今回は見送りました。最終的には「棚を設置し、その下に照明を取り付ける」という案に落ち着きました。

棚を設けることで照明の高さを下げられるだけでなく、『照明のための棚』が、『収納のための棚』にもなる、DIYならではの発想です。

まずは、天井裏にアクセスするために、既存の天井へ点検口を設置しました。

ちなみに、点検口の設置工程については、以下の記事で詳しく紹介しています👇

👉準備編 - 点検口設置の下準備と道具選び

👉設置編 - 天井に穴を開ける勇気とコツ

👉点検口の選び方 - 点検口の種類と選び方ガイド

まずは、天井裏の確認へ

点検口から天井裏を覗いてみると、思いがけず外光が差し込んでいて驚きました。

「どこから光が?」と気になって調べてみると、どうやら屋根裏の通気構造が関係しているようです。

そこで今回は、屋根裏に差し込む自然光の正体について少し掘り下げてみます。

屋根裏に差し込む自然光の正体とは?

天井裏に差し込んでいた自然光。その正体は、屋根の通気構造にありました。

特に注目すべきは「軒天換気口(軒裏換気口)」と呼ばれる部分。これは、屋根裏の熱や湿気を逃がすために軒下に設けられた小さな通気口で、メッシュ状やルーバー型になっていることが多く、外光が入り込む構造になっています。

この換気口から差し込む光は、直射ではなく柔らかく拡散された自然光。

そのため、天井裏全体がほんのり明るくなり、作業時の視認性を助けてくれる『ありがたい副産物』となっていました。

天井裏、まさかの灼熱地獄

点検口から天井裏を覗いてみると、ふわっと差し込む自然光に驚いたのも束の間

屋根裏はそれ以上。まさに『低温サウナ』状態で、作業どころか長時間の滞在も危険です。

時期は8月。今年(2025年)の東京は、連日30℃超えの猛暑日が続き、最高気温は36℃を超える日も。

全国的にも、北海道から九州まで軒並み30℃以上の真夏日が記録され、まさに『日本全体がサウナ状態』でした。

まずは安全のためにも、天井裏の温度と湿度をしっかり計測することにしました。

点検口設置のもう一つの意味

今回の点検口設置には、照明や配線作業だけでなく、もう一つの目的があります。

それは、天井裏をちょっとした「物置スペース」として活用すること。

ただし、収納に使うには温度・湿度の管理が欠かせません。

高温多湿の環境では、紙類や工具、電気機器などが劣化する可能性もあるため、まずは現状を把握するところからスタートです。

天井裏の温度・湿度、実際どうなってる?

収納スペースとして活用する前に、「空気の動き」や「水分量の変化」をしっかり把握しておきたい。

実測データと注意点を、現場目線でやさしく解説しています。

意を決して、天井裏へ。

短期決戦のための装備リスト

この『灼熱ミッション』を乗り切るために、準備した装備はこちら👇

👇天井裏に上るために👇

途中の高さでも使えるはず、そう思って購入してみましたが、残念ながら不可でした。

脚立の開き止めが1段階(全開)しかなく、途中での固定ができない仕様だったのです。

しかも、伸縮式の構造上、各段の接続部分に多少の隙間があり、ぐらつきが気になりました。

そのため、上部を固定して使用することで安定性を確保しました。

👇天井内の足場には👇

梁と梁の間が1,800mmあったため、それ以上の長さの足場板が必要でした。

2,000mmでは点検口から搬入できるか不安だったため、伸縮式を選択。

結果、無事に天井裏へ搬入でき、抜群の安定感で作業もスムーズに進みました。

👇天井内の照明には👇

仕様は単三電池3本。市販の電池は4本セットが主流なので、1本余ることが多く、コスパ面では少し注意が必要です。

予備として使えるとはいえ、交換のたびに中途半端な残りが出るのはちょっと不便。

しかし朗報です。USB充電に対応した単三電池が登場しています。

繰り返し使えるため、コスト面でも環境面でも優れた選択肢です。

充電中は、電池のプラス端子付近に設置されたライトが点滅し、充電が完了するとライトが点灯して知らせてくれます。

充電池を長く使うために知っておきたい「容量」と「充電回数」の話

「乾電池より長持ちするって聞いたけど、実際どうなの?」

そんな疑問を持ったことはありませんか?今回は、充電池を賢く選び、長く使うためのポイントを、現場目線で分かりやすく解説します。

まずは「mAh(ミリアンペアアワー)」をチェック!

充電池のパッケージに書かれている「mAh」という単位。これは電池の容量を示すもので、数値が大きいほど1回の充電で長く使えます。

| 電池の種類 | 容量の目安 | 使用時間の目安(参考) |

|---|---|---|

| 単3形充電池 | 1500mAh以上 | 長時間使用向き |

| 単4形充電池 | 700mAh以上 | 小型機器向き |

ポイント:乾電池には明確な容量表示がないため、比較はあくまで参考程度に。使用環境や機器によって持ちは変わります。

「充電回数」も重要!長く使うならここを見逃すな

容量が大きいほど便利ですが、実は充電回数が少なくなる傾向も。毎日充電できる人や、使わない時間がある機器には、容量が小さめの充電池がおすすめです。

- 小容量タイプ → 充電回数が多く、長期間使える

- 大容量タイプ → 充電の手間が減るが、寿命はやや短め

補足:ニッケル水素電池やリチウムイオン電池は、充電が切れる前に「継ぎ足し充電」することで寿命が延びます。

使用環境にも気を配ろう

電池は高温に弱いため、夏場の車内や直射日光下での保管は避けましょう。

また、寒冷地では性能が落ちることもあるので、使用機器の特性に合わせた選び方が大切です。

まとめ:あなたに合った充電池の選び方

| ライフスタイル | おすすめの充電池 |

|---|---|

| 毎日充電できる | 小容量・高回数タイプ |

| 長時間使いたい | 大容量タイプ(mAh重視) |

| 環境に左右される | 安定性の高いブランドを選ぶ |

編集後記:現場で気づいた「電池選びの落とし穴」

DIYや現場作業で何度も電池切れに悩まされた経験から、容量だけでなく「充電回数」や「環境耐性」に目を向けるようになりました。

「こんな選び方もあったのか!」と感じてもらえたら嬉しいです。

👇作業効率を上げる工具セット👇

梁とLアングルの固定位置が狭く、工具が入りづらい、そんな場面でも頼れる一本です。

狭いスペースでのビス締め作業に最適な一本です。

ナットや長ナットの締め付けに最適。

さらに、17mmのラチェット付きで作業効率もアップ。

Lアングルや全ねじなど、硬めの金属もスムーズに切断できます。

準備は整った。今こそ、『天井裏ミッション』へ

まずは、天井下に棚を設置するため、屋根下の梁にLアングルをしっかり固定。そこから全ねじ(3/8)を吊り下げ、棚の支持構造を組み立てていきます。

ただし、天井裏は想像以上に過酷な環境です。1分もすれば全身に汗がにじみ、3分も経てば汗が滴り落ちて、断熱材を濡らしていくほど。長時間の滞在は危険。これは『短期決戦』で挑むべき作業です。

作業の合間には、何度も涼しい部屋に戻って休憩を取り、塩分と水分をしっかり補給。熱中症対策は、DIYの技術と同じくらい重要です。

欲しい長さの部材が売ってない。でも、工夫次第で『足りない』は『ちょうどいい』に変えられる

棚を吊るために必要な全ねじの長さは、本来なら1,200mm×4本。

しかし、一般的な流通では1,200mmサイズの取り扱いが少なく、選択肢は1,000mmか2,000mmが主流です。

悩んだ末に1m(1,000mm)を5本購入。吊り下げるのは4本なので、1本は調整用。

問題は高さ調整用の短い全ねじ。200mm×4本で十分だったが、切り出すと残りがゴミになる…。

そこで考えたのが、250mm×4本に切り出して、高さ調整用として活用する方法。

残りの端材も無駄にならず、長ナットで接続することで、必要な長さを確保できました。

👇天井内で使用した材料👇

天井内の電気配線

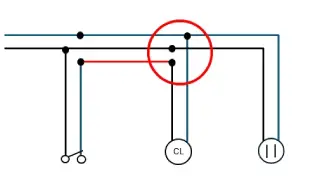

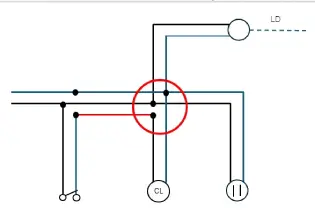

ライティングダクトを設置するにあたり、部屋の既存電気配線を確認。

今回は、赤丸で示した箇所から分岐して配線を行います。

今後の機器追加や配線変更も想定して、差し込みコネクタは少し多めの差し込み数を確保。

こうしておくと、後からの手間がグッと減ります。

▼使用した分岐パーツはこちら

天井裏作業の一区切り

こうして、天井裏から全ねじを4本吊り下げる工程が完了。棚を支えるための支持構造が無事に組み上がり、配線を通して、天井内の作業はひとまず終了です。

しかし、天井裏はまさに灼熱地獄。作業中は汗が止まらず、断熱材にまで滴り落ちるほど。

工具を握る手も滑りそうになりながら、短期決戦で挑んだこの工程。

涼しい部屋に戻った瞬間、『出られた〜!』と叫んだのも納得です。

この一歩が、照明改善と収納の完成へとつながる。DIYは、ひとつひとつの工程が物語です。

次の工程に進む前に、しっかり水分と塩分を補給。DIYは体力勝負、そして安全第一。

この『熱い』作業も、物語の一部としてしっかり記録しておきます。

📸 実際の天井裏作業の様子はこちら!

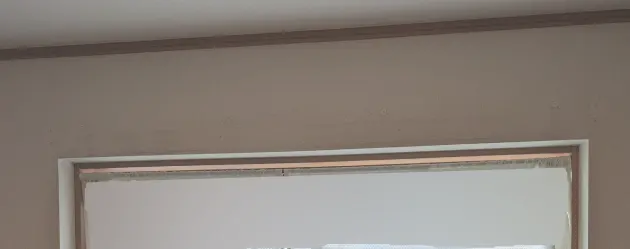

天井下の棚取付:次なるミッション開始

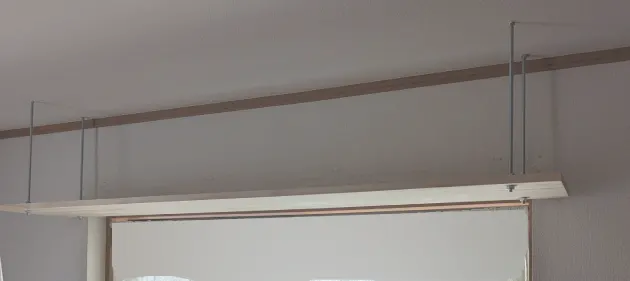

天井裏から吊り下げた全ねじ(3/8)4本が、棚の支持構造の『柱』となる。

この全ねじに棚板を取り付けることで、空間を有効活用した収納が完成する。

今回のポイントは以下の通り:

- 高さ調整:先ほど切り出した250mmの全ねじを長ナットで接続しているため、微調整が可能。水平器を使って、棚板の傾きをしっかり確認。

- 固定方法:棚板には事前に穴を開け、全ねじに通してナットで上下から挟み込む。これにより、しっかりとした固定と高さ調整が両立。

- 耐荷重の確認:棚に載せる予定の工具や資材の重さを想定し、ナットの締め具合と全ねじのたわみをチェック。

Before

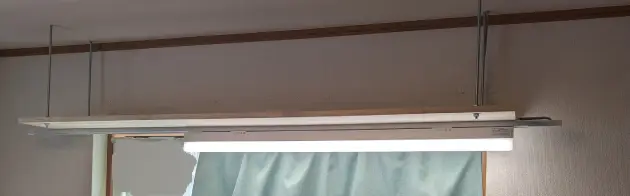

After

そして今回の主役、照明の取り付け。オーデリックのLEDベースライトで、ライティングレールに取り付けるタイプの照明器具を採用し、棚下に光を仕込みました。

今回取り付けた照明<ODELIC>OL291567R2M

OL291567R2Mの主な特徴

- タイプ:LEDダクトレール用ベースライト

- 光色:調光・調色タイプ(電球色〜昼光色まで切替可能)

- 取付方法:ライティングレールにプラグ式で簡単装着

- サイズ感:スリムで棚にも圧迫感なく設置可能

- 用途:棚の演出照明、間接照明、ディスプレイ照明などに最適

- 電気工事:基本的に電気工事士による施工が推奨されています

※今回はスイッチを設置せず、スマートフォンに専用アプリをダウンロードすることで、照明のON/OFF操作が可能になります。

作業に集中したいときは明るめの昼白色、リラックスしたい夜には温かみのある電球色、気分や時間帯に合わせて使い分けられます。

調色機能の概要

この照明器具は、Bluetooth®調光・調色対応で、以下のように色温度を変更できます。

- 電球色(暖かい色)〜昼光色(白く明るい色)

- 色温度範囲:2700K〜6500K

- 明るさ調整:連続調光 100〜1%

Bluetooth以外の操作方法

色を変えるには、別売のリモコンまたはコネクテッドスイッチが必要です。

対応機器例

- リモコン:RC911・RC919・RC917・RC921・RC924・RC913

- 調光・調色スイッチ:LC617・LC620・LC621

注意:ON/OFF専用スイッチ(LC616など)では調色できません

仕上げは『化粧』でスッキリと

全ねじやナットがむき出しのままだと、どうしても機能的ではあるものの、少し無骨な印象になりがち。

そこで最後の工程は『化粧』。カバーや目隠しを使って、見た目にもスッキリとした印象に仕上げていきます。

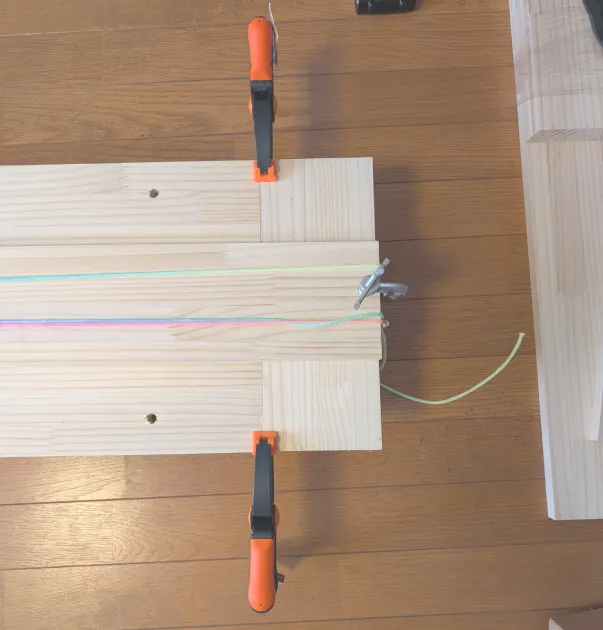

棚板の不足部分には、ダボつなぎで対応

両サイドの棚板が足りない部分には、ダボつなぎで板を増設。

強度を保ちつつ、見た目にも違和感なく馴染むよう工夫しました。

ダボつなぎ

メリット

- ネジや釘が見えないので、仕上がりが美しい

- 接合部の強度が高く、大きな天板や棚板の増設にも対応可能

- 板の厚みや幅に合わせて、柔軟に設計できる

板同士を合わせて圧着。

接着するときにずれないよう、添え木やクランプでしっかり固定して、真っ直ぐな仕上がりを目指します。

吊り下げ用の全ねじには、19φのアルミパイプを被せて『化粧仕』上げ。

このサイズはVVF1.6-2Cと全ねじがギリギリ通る寸法で、ナットは通らないため、板設置前にナットが自然にストッパーとなり、落下防止にもなる構造です。

ケーブルの通線を考慮し、アルミパイプには縦横の切り込みを入れ、角はやすりで処理。

安全性と見た目の両立を意識した設計です。

正面から見たときに、ライティングレールやナットが目立たないよう板で覆い、空間に馴染むスッキリとした印象に。

ただ使えるだけではなく、『見た目の心地よさ』にもこだわった仕上げです。

あとは接着剤が乾くのを待つだけ。クランプを外せば、棚の設置は無事完了です。

最後まで気を抜かず、しっかり乾燥させることで、仕上がりの美しさを保てます。

👇今回のDIYでは、天井下に以下の材料を使って設置しました。👇

照明DIYに初挑戦する方へ。今回使った道具は、初心者でも扱いやすく、作業の安全性と効率を高めてくれるものばかりです。

【DIY実践記録】戸建て2階天井に点検口を安全設置でも紹介しました。

穴あけから切断まで、これ一台で対応可能。

ブラックアンドデッカーのマルチツールは、DIY現場でも十分な性能を発揮します。

まとめ:ライティングダクトへの配線変更

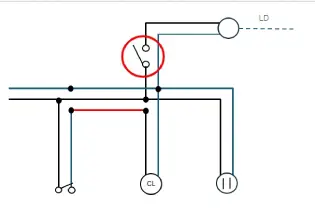

ライティングダクトへの配線図

左図のように接続して、無事に点灯。

ここまでは順調。よし、次はBluetooth接続だ。

説明書には「スイッチのON/OFFを3回繰り返す」とある。

その瞬間……いや、スイッチ、つけてないんですけど!?

DIYあるあるというか、説明書あるあるというか、見事ハマりました。

というわけで、急遽、天井裏にスイッチを取り付けました。

配線の取り回しと設置位置には少し悩みましたが、結果的にはスッキリ収まり、操作も問題なし。

こういう『現場でのひと工夫』が、DIYの醍醐味でもありますね。

今回、ライティングダクトの設置に初めて挑戦しました。

「ライティングダクトって切ってもいいの?」「そもそも切れるの?」と、まさに手探り状態からのスタート。

不安もありましたが、取扱説明書に『切断方向』の記載があったため、切断は可能と判断。

今回はダクト側を切るのではなく、設置板の方を調整して、ライティングダクトにぴったり合わせる形で対応しました。

そして今回、天井裏のスペースが思いのほか広かったので、「収納として使えるか?」という可能性もひろがります。

ついでにモニター台も設置して、作業環境がちょっとだけ進化しました。

PC周りの仕上がり状況:DIYで生まれた快適空間

ライティングダクト設置に続いて、PC作業環境もひと工夫。

天井裏のスペースを活かしてスイッチを設置し、Bluetooth接続もスムーズに。

点灯確認も問題なし。照明の位置と光量が絶妙で、モニター作業が格段に快適になりました。

モニター台を自作したことで、視線の高さがちょうどよくなり、猫背気味だった姿勢もスッと改善。作業の快適さがぐっと上がりました。

2枚の外部モニター+ノートPCの構成は、作業効率と没入感の両立を実現しています。

木の風合いが空間にほっとする雰囲気を生み出し、無機質なデスクに『人らしさ』が宿る。

配線もすっきり整え、「自分で作ったからこそ」の愛着が感じられます。

モニター固定

地震の揺れで倒れないよう、百均のミニフックを使ってモニターを固定しました。ドライバー一つで設置できて、見た目もスッキリです。

ラーメン好きのあなたへ。

めんまるたちのLINEスタンプ出来ました。

ちなみに、点検口の設置工程については、以下の記事で詳しく紹介しています👇

👉準備編 - 点検口設置の下準備と道具選び

👉設置編 -天井に穴を開ける勇気とコツ

👉点検口選び方 - 点検口選び方ガイド

天井点検口のDIYは、ちょっとした工夫と補強で安全に仕上げることができます。

「自分でもできそう」と思った方は、ぜひチャレンジしてみてください!

天井点検口設置の注意事項

構造確認:梁・野縁・断熱材の位置を把握する

- 石膏ボード天井の場合、下地の有無と強度をチェック(補強が必要なケースあり)

→必要に応じて梁などの構造体から補強材を取ることで、点検口や天井の安定性を確保します。 - 点検口の開口位置が梁や野縁に干渉しないか事前に確認しましょう

→目視で確認できれば理想的ですが、難しい場合は壁裏センサーなどを活用して、構造体の位置を事前にチェックしましょう。 - 天井裏に断熱材・電線・配管があるか確認しましょう

→目視や触診で確認できれば理想的ですが、難しい場合は石膏ボードの厚み分だけ慎重に刃を入れて開口し、内部の状況を確認します。