はじめに

この記事は、点検口設置の前段階として、天井裏の構造確認と安全対策を解説する準備編です。

PCデスク上に照明を設置しようと考えています。ただ、現在の天井高(約2400mm)では照明を直接取り付けると位置が高すぎて、手元が暗くなってしまいそうです。

そこで、デスク上に棚を設けて高さを一段下げ、その棚に照明を取り付けることにしました。こうすることで、照明が手元をしっかり照らせるようになります。

照明の配線をうまく取り回すためには、まず天井裏にアクセスできるようにする必要があります。そこで今回、その第一歩として「点検口」の設置をDIYで行うことにしました。点検口があれば配線作業が楽になるだけでなく、天井裏をちょっとした収納スペースとして活用できる可能性もあります。

というわけで

今回は、照明や棚の設置に向けた準備として、天井の下地構造の確認から点検口のDIY設置までの流れを解説します。

あなたの現場に最適な点検口は見つかりましたか?

天井下地の基本構造:野縁と野縁受けの役割

野縁(のぶち)

- 天井材(例:石膏ボードなど)を直接支える部材

- 一般的には30〜45cm間隔で格子状に配置

- 材質は木材(杉・SPF)や軽量鉄骨(LGS)

- 石膏ボードのビス留め箇所になるため、精度が重要

- DIYで点検口を設置する際は、野縁の位置を正確に把握する必要あり

野縁受け

- 野縁を支えるための下地材

- 天井の構造体(梁など)から吊り木や吊りボルトで吊り下げて設置

- 野縁と直交方向に配置され、荷重を分散

- 一般的な間隔は約900mmピッチ

- 野縁受けがしっかりしていないと、天井がたわんだり割れたりする原因に

寸法の目安(木造住宅)

| 部材 | 標準寸法 | 間隔(ピッチ) | 備考 |

|---|---|---|---|

| 野縁 | 45×30mm | 303〜455mm | 石膏ボードのサイズに合わせる |

| 野縁受け | 45×45mm | 約900mm | 吊り木で支持 |

| 吊り木 | 45×45mm | 約900mm | 水平精度が重要 |

※石膏ボードのサイズ(例:910×1820mm)に合わせて、野縁のピッチを調整するのが基本です。

石膏ボードって?

石膏ボードとは、住宅の壁や天井に広く使用されている板状の建材です。

芯材には石膏が使われており、表面は紙で仕上げられているのが特徴。見た目はベニヤ板にも似ていて、DIYでも扱いやすい素材です。

加工性が高く、コストも手頃なため人気がありますが、構造的な強度はあまり高くありません。

そのため、棚やフックなどを取り付ける際は、石膏ボード自体ではなく、内部にある「下地」にしっかり固定することで、安定した強度を確保できます。

石膏ボードに直接取り付けてしまうと、材質の弱さから、ぐらつきやがたつきの原因になってしまうため、重さがかかる施工には不向きです。

🧰準備するもの

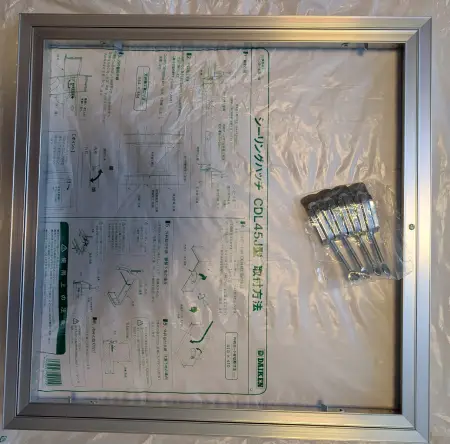

点検口(例:ダイケン製 454×454mm)

基本仕様

- 品番例:CDL45J

他CDE45J、CFZ345、など複数あり - 開口寸法:454×454mm

(外枠外寸は約464×464mm) - 内枠ボード寸法:約410×410mm

- 対応ボード厚:12〜55mm

- 材質:アルミ製(軽量で施工しやすい)

- 色:シルバーまたはホワイト

石膏ボード用ノコギリ

未来工業 ハンディーノコギリ DNW-2

用途と機能性

- 替刃式でメンテナンスも簡単

- 石膏ボード・合板・塩ビパイプなどの切り抜きに最適

- 切り込み穴不要で、直接切り始められる設計

- 丸刃+直刃の両刃構成で、曲線・直線どちらも対応

- 押刃タイプなので、ケーブルなどを傷つけにくい

下地探しツール

「ピラーズキャッチネオ」は、新潟精機が製造する壁の下地探し専用ツールで、DIYや内装作業に便利なアイテムです。

特徴

- フッ素コート針でスムーズな挿入&抜き差し。壁材に傷を残しにくく、耐久性も◎。

- メモリーリング搭載により、針の抜き後も壁厚を把握。最適な釘選びが可能。

- 垂直保持の安定板やヒートン回し機能など、細部のこだわりで使い勝手が抜群。

- 保護シール付きで壁を傷めず、替針×2本の安心装備も嬉しいポイント。

実際に使ってみた感想

使ってみてまず驚いたのが、針の滑らかさです。石膏ボード特有の「もさっとした感触」がなく、スッと差し込めて、的確に下地の位置を把握することができました。

壁裏の構造が分かることで、フックや棚の取り付けも安全性と耐久性が格段にアップ。DIY初心者はもちろん、プロの方にも頼りになる存在だと感じます。

以前は電子式の下地センサーを使用していましたが、結局“物理的に探す”方が、精度も安心感も上でした。特に、針を使った方法では下地の位置を確実に把握できるうえ、針穴が非常に小さく、見た目にもほとんど影響しません。

実際に針穴の写真も撮影してみましたが、画像では識別できないほど目立たず、掲載を見送ったほどです。クロス(壁紙)の模様や材質にもよりますが、少なくとも今回の施工では気にならないレベルでした。人目につく場所でも、安心して使えるツールだと感じました。

技術仕様の補足

- 壁材への負担を最小限に抑えるため、精度と仕上がりを重視する方には特におすすめです。

- 針の太さは φ0.6mm。フッ素コーティングにより摩擦が少なく、スムーズな挿入・抜き差しを実現。

墨出しや掃除をスムーズに!あると便利な養生グッズ

通常、戸建て住宅では、天井下地に木材を使用することが多いため、野縁の切断にはのこぎりがあると便利です。

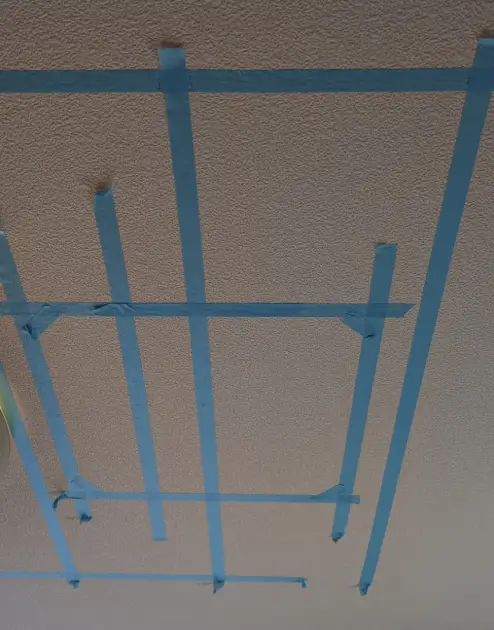

墨出しやカット作業の前に、マスキングテープや養生テープ、養生用のビニールシートがあると、とても便利です。これらを活用することで、作業エリアを保護できるだけでなく、掃除の手間も軽減できます。

テープ類は、必要な場所にピンポイントで貼ることで墨のにじみや粉塵の広がりを防ぎ、仕上がりの美しさにも一役買ってくれます。また、ビニールシートで床や家具をカバーすれば、後片付けが格段に楽になります。

📐設置手順

① 点検口の位置決め

- 天井裏の構造を確認

- 野縁の位置を下地探しツールで確認

- 点検口サイズに合わせて墨出し(現物合わせが確実)

② 天井のカット

- 墨出ししたラインに沿って石膏ボードをカット

- 野縁に当たった場合は木材用ノコギリで慎重に切断

- 電気配線がある可能性があるので必ずブレーカーを落とす

③ 補強と固定

- 切断した野縁の両端を補強材でつなぐ

- 点検口の外枠を野縁に固定(ネジ or 吊り金具)

④ 内枠の施工

- 切り取った石膏ボードを内枠サイズに合わせてカット

- 内枠に取り付けて、点検口の蓋として再利用

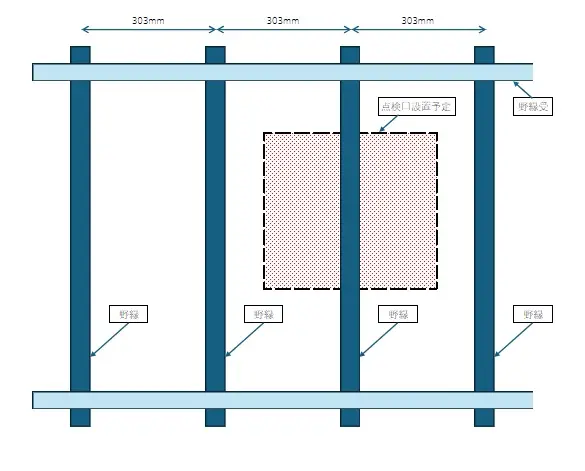

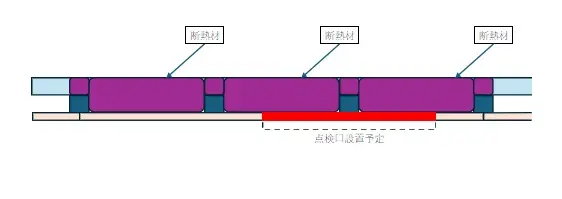

天井下地(想定)

天井下地のイメージ図です。

(天井内から見た図)

これは断面図です。

天井の上部には屋根があり、その間には断熱材が敷設されている構造を想定しています。

点検口の開口位置が中途半端に野縁(のぶち)にかかってしまうと、野縁の加工が必要になり、余計な手間が発生します。

点検口設置時の注意点と工夫

施工前にあらかじめ点検口の位置と野縁の配置を確認し、開口部分に野縁が干渉しないよう調整することが重要です。

あえて点検口の枠に野縁が来るように配置を合わせることで、切断や補強の作業を最小限に抑えることができ、施工効率と仕上がりの安定感が向上します。

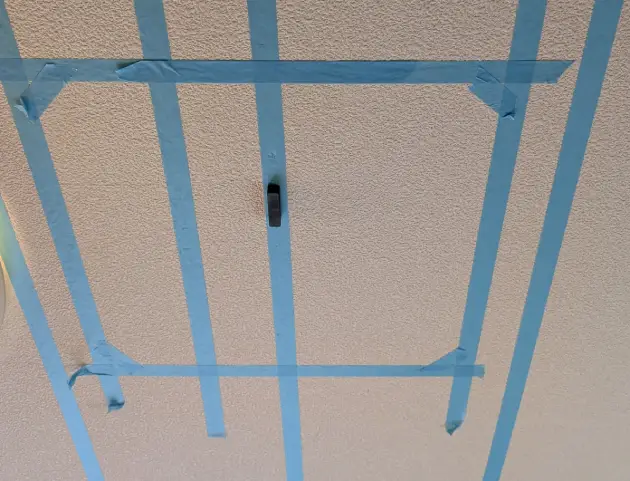

点検口の開口部分に野縁がちょうど中央にくるように、事前に位置を調整しています。

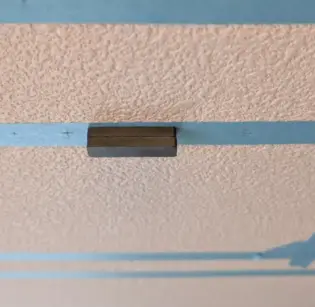

中央に見える黒い部分は磁石です。

この磁石がしっかりくっついているということは、壁材(ボード)を固定している「ビス」がその位置にある可能性が高いと考えられます。

✅完成&まとめ

- 点検口があれば、天井裏のメンテナンスが格段に楽になります。

- DIYでも2〜3時間程度で施工可能。

- 野縁の理解と安全対策が成功のカギ!

ここまでは、下準備や天井下地の想定についてお話ししましたが、実際には天井を開口してみないと、内部の構造がどうなっているかは分かりません。次は、実際の開口作業から点検口の設置までの工程をご紹介したいと思います。

ラーメン好きのあなたへ。

めんまるたちのLINEスタンプ出来ました。