【DIY実践】戸建て2階天井に点検口を設置する方法|安全な開口・補強・仕上げまで解説

実際に天井を開口し、点検口を設置した作業工程についてご紹介します。図面や事前の想定では見えなかった天井裏の構造も、実際に開口して初めて確認できました。今回は、施工中に得られた気づきや工夫を交えながら、各工程を写真付きで詳しく解説します。

前回の記事内容:戸建て2階の天井に点検口を設置する

照明設置の様子:PC作業環境を劇的改善

点検口選び方 :点検口の種類と選び方ガイド

天井点検口の設置工程

天井養生と開口準備

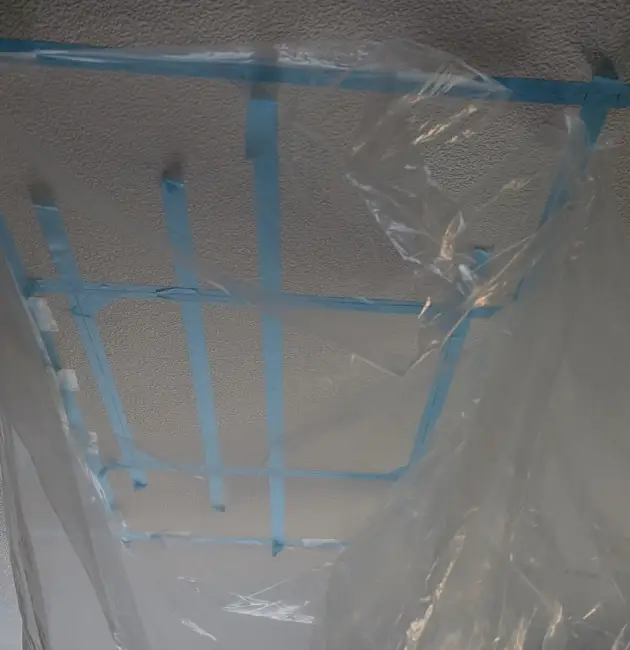

前回は、天井面に養生テープを貼って点検口の設置予定箇所の大まかな位置を示しました。今回はその養生テープの上に、実際に点検口をあてがって墨出しを行うことで、位置を正確に確定。さらに、取り付けにズレが生じないかを事前に確認しながら、作業前の養生も併せて行いました。

左の写真では、正面・左右の三方向に養生を施し、シートの先を袋状にすることで、石膏ボードの切りくずが床に落ちないよう工夫しています。

野縁の確認と補強

半月ノコを用いて、天井ボードの四辺に切り込みを入れました。その後、天井ボードを軽く叩いて確認したところ、事前の想定通り中央の野縁で固定されていることが感じられました。

ビスの固定位置はある程度予測できていたため、周囲のクロスに切り込みを入れて軽く剥がし、ビスを特定して順に取り外しました。

三か所のビスを外した時点で天井ボードが取れると考えていましたが、外れなかったため、少し力を加えてボードを剥がす形になりました。

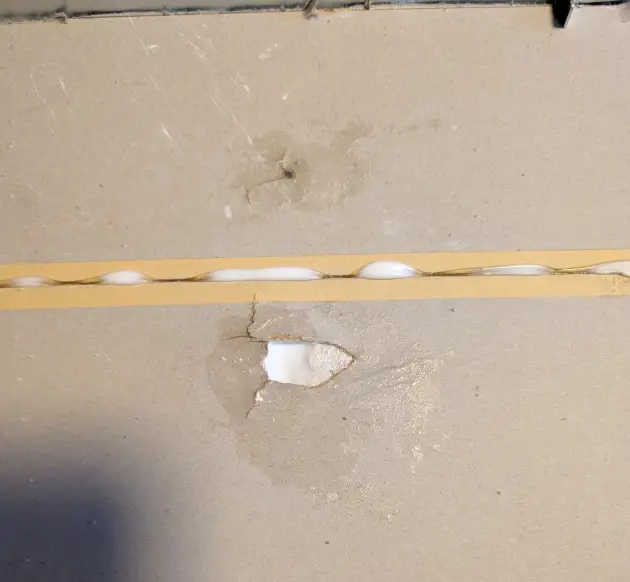

後に、中央のビスのすぐ横—約1cmほど離れた位置に、別の固定ビスが存在していたことが判明。このビスが残っていたため、天井が外れなかったことが分かりました。

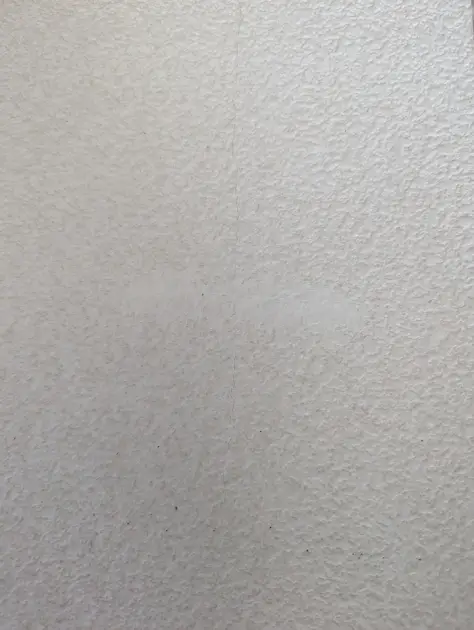

中央部分に描かれた円の中には、黒い点が二つ確認できます。これが、天井ボードを固定していたビスの跡です。うち1本の存在には作業中は気づかず、剥がし作業後に判明しました。

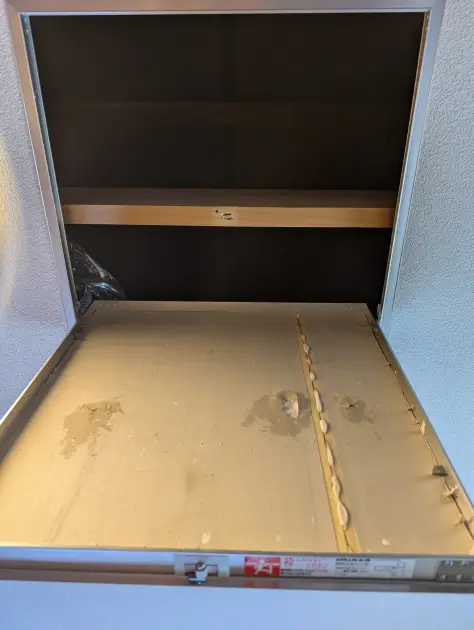

開口の中央には、想定通り野縁が通っていましたが、実際に確認してみると、野縁受けまでが中央に配置されており、これは予想していなかった構造でした。

野縁受けの構造判断

まず、野縁を切断する前に構造への影響を抑えるため、点検口の両側にある野縁を補強・固定します。

天井を開口した際に確認した野縁の間隔が約300mmだったことから、市販サイズの長さ910mmの補強材(30mm×30mm)を使用しました。

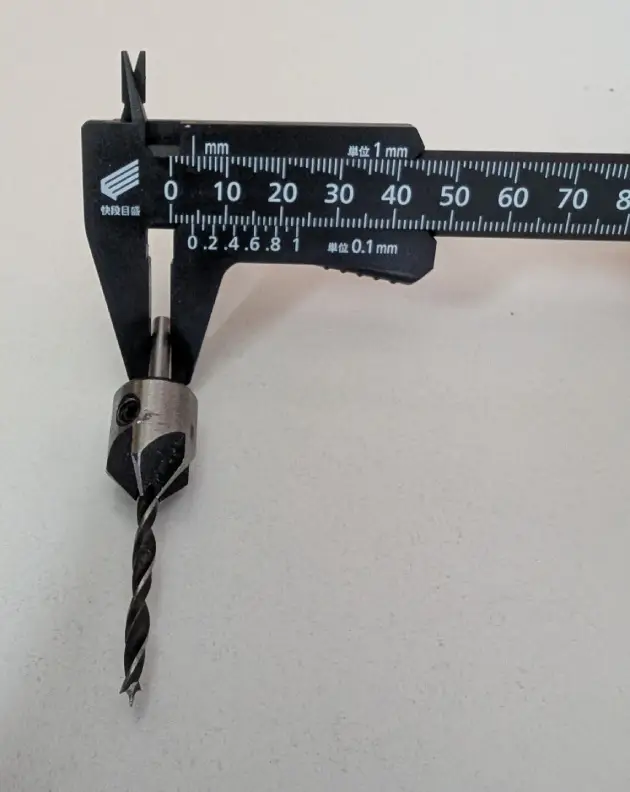

この補強材は、既存の野縁とほぼ同じ寸法の木材を使用しています。固定には木ビス(径3.8mm)を採用し、確実な接合のために下穴を加工しました。

具体的には、補強材側には直径6mmの下穴をドリルで開け、既存の野縁側には直径3mmの下穴を開けて、木ビス(3.8mm)でしっかりと締結しています。

この工程により、木材同士の割れを防ぎつつ、高い保持力が得られ、安全性と施工精度の両立ができました。

構造の安定性を保つため、切断予定の野縁に対して、その両側を補強材を使って固定します。

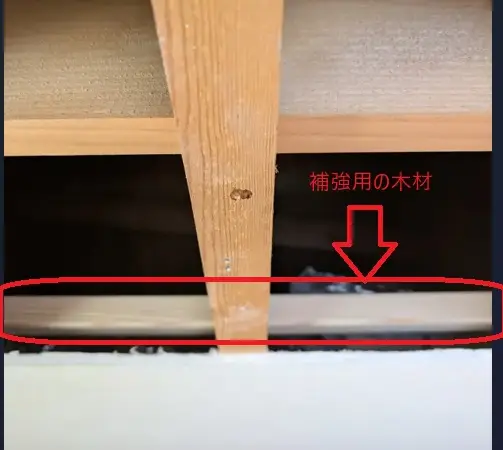

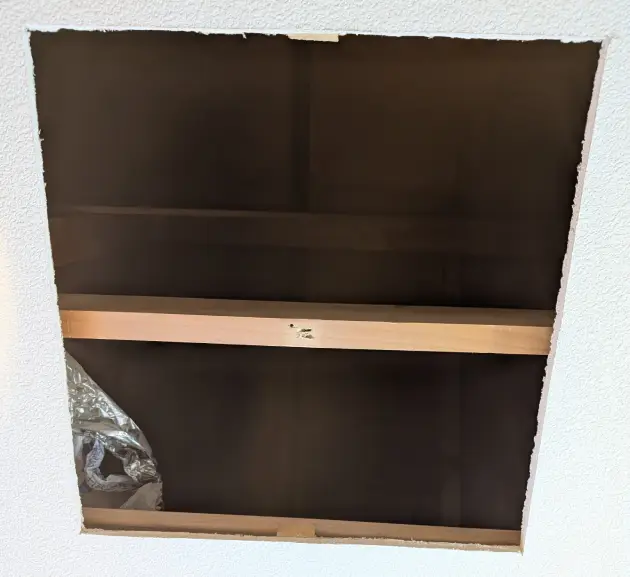

左の写真は、点検口設置後に天井裏から撮影した様子です。開口により切断された野縁の荷重が両側の野縁に均等にかかるよう、補強木を渡して構造を安定させています。

写真では、補強木を左右の野縁に密着させて設置していますが、今回はビス止めを行っていません。点検口のサイズや天井材の自重を考慮し、構造的に問題ないと判断しています。ただし、将来的に天井裏を収納スペースとして使用する場合や、点検時に人が上り下りする可能性がある場合は、補強木が振動でずれることもあるため、ビス止めによる固定を推奨します。

補強材の加工と接合(下穴・木ビス)

今回、補強材の固定には以下の道具を使用しました。強度と作業効率の両面で信頼できる工具です。

ブラック・アンド・デッカーのマルチツール

EVO183P1

1台の本体に複数のヘッドを付け替えることで、さまざまな作業に対応できるのが最大の魅力です。

省スペース&高コスパ

専用工具を個別に揃えるよりも収納がコンパクトで、コストも抑えられます。

18Vの十分なパワー

DIY用途には十分な出力で、木材の切断やネジ締めもスムーズ。

SK11のドリルガイド

SGK-6

垂直穴あけが簡単にできる

手持ちの電動ドリルやインパクトドライバーでも、ガイドを使えばまっすぐな穴あけが可能。

DIY初心者でも安心

手ブレや斜め穴の失敗が激減。墨出し後の正確な穴あけに重宝します。

クランプ併用でさらに安定

材料とガイドベースをしっかり固定すれば、精度がさらに向上。

新潟精機(SK)

PC-100KD

このノギスは「精密測定よりも、手軽さと視認性を重視したい」という場面に最適です。(最小読取値:0.1mm)

階段状目盛で読み取りがしやすい

1mm単位の目盛が段差構造になっており、視認性が高く読み間違いを防ぎます。

1mm読みバーニヤ付き

細かい数値が不要な場面でも、ざっくりとした寸法確認がスムーズ。

野縁を切断後

点検口周辺の野縁を補強したのち、構造への影響を最小限に留めることを念頭に、必要箇所の野縁をのこぎりで切断しました。

なお、天井中央の野縁受けは天井全体の構造を保持する重要な部材であり、安易な切断は天井の歪みや落下のリスクを高めます。今回は、事前の構造確認によりリスクが判明したため、この野縁受けは切断せずに残す判断をしています。

補強材の位置や接合方法は、切断箇所とのバランスを取りながら慎重に調整しました。結果的に、点検口設置位置に必要な開口スペースを確保しつつ、安全性も両立することができました。

点検口設置と仕上げ

点検口枠の取り付け

設けた開口部に点検口本体を収め、4箇所の固定箇所にビスを打ち込み、既存の野縁へ確実に取り付けます。

点検口蓋のボード加工

次に、点検口の蓋に使用するボードを加工します。天井開口時に取り外した開口部のボードを再利用します。

写真には、

- ビスを取り外した際に切り込んだクロスの跡

- ボードが継ぎ目だったために生じたクロスのひび割れ

が映っています。

切断済みの野縁を定規代わりにして、ボードの切断作業を行いました。また、床の養生には、天井開口時に使用したビニールを再利用しています。

ボードはカッターで5、6回切り込みを入れた後、カッターの背で軽く叩くことで切断できます。

L字形状に切断することで、枠の寸法に合わせた確実な納まりが得られます。切断面は事前に野縁を定規代わりに利用して直線性を確保しています。

カッターで切り込みをいれます

カッターの背で軽く叩きます

クロス補修

ビスの跡などによって傷んだクロスの補修には、「セメダイン 目地シール」を充填して仕上げていきます。

充填後は指やヘラで馴染ませることで、周囲のクロスとなじみやすくなります。

補修前

補修後

強引にボードを剥がしたため、一部が欠けてしまいました。そこで、木工用ボンドを注入して補修します。あわせて、ボードの継ぎ目にも木工用ボンドを使用してしっかり接合します。

点検口完成

点検口に蓋を取り付ければ、作業完了です。

ボードの破損やクロスのひび割れ、野縁受けが開口の中央に位置するなど、いくつかの問題がありましたが、何とか点検口を取り付けることができました。作業時間はおよそ3時間でした。

天井裏をちょっとした物置として活用できるかどうかは、今後の課題です。どれほど高温になったり、湿度があるのかを計測しながら、慎重に判断していきたいと思います。今回は、照明設置を見据えた点検口の取り付けが目的でした。

ボードやクロスに関して、あらかじめ押さえておくべきポイントがいくつかあります。そうしておけば、万が一のトラブル時にも落ち着いて対応が可能です。

今回は、クロスのひびについてはあえて修正を行っていませんが、ビス跡の補修はしっかり行いました。

今回の施工で得られた気づきを活かし、次回は照明設置に向けて、より効率的で快適な作業環境づくりを進めていきたいと思います。

安全に作業を行うために

保護具の着用を推奨します。目の保護には保護メガネ、粉塵対策にはマスク、手のけが防止には作業用手袋の使用が効果的です。

今回は、作業時の安全性を高めるために「カットガード210MQ」(ミドリ安全)をご紹介します。

この手袋は、一般的な軍手とは異なり、耐切創性に優れた高機能モデルです。ポリエチレン繊維と鉱物を配合した素材により、極薄ながらカットレベルCを実現。鋭利な工具や素材を扱う場面でも、手をしっかり保護してくれます。

ゴルフグローブはサイズ24を使用していますが、今回の保護手袋(カットガード210MQ)はMサイズでちょうど良いフィット感でした。

ラーメン好きのあなたへ。

めんまるたちのLINEスタンプ出来ました。