ExcelのIF関数は、「もし〇〇なら△△」という条件分岐を簡単に実現できる、頼れる存在です。

初めてでも安心して使えるように、やさしく丁寧に解説していきますね。

実際、IF関数はExcelで非常によく使われる関数のひとつ。複数の関数ランキングでもTOP3に入るほど、人気と実用性を兼ね備えています。

Excelには400種類以上の関数がありますが、その中でもIF関数は「基本中の基本」。使用頻度も非常に高く、まず最初に覚えておきたい関数です。

IF関数とは?:条件によって結果を変える便利な関数

形式:=IF(条件, 真の場合, 偽の場合)

ExcelのIF関数は、「もし〇〇なら△△、そうでなければ◇◇」というように、条件に応じて表示内容や処理を変えることができる関数です。

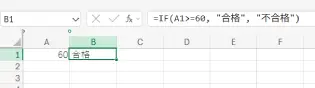

たとえば、テストの点数が60点以上なら「合格」、それ以外なら「不合格」と表示するような判定が簡単にできます。

基本の構文

=IF(条件, 条件が真の場合の値, 条件が偽の場合の値)例

=IF(A1>=60, "合格", "不合格")

この式では、セルA1の値が60以上なら「合格」、それ以外なら「不合格」と表示されます。

ポイント

- 条件には「=」「>」「<」「>=」「<=」などの比較演算子が使えます

- 真の場合・偽の場合には、文字列・数値・他の関数も指定可能

- 他の関数(AND、OR、IFSなど)と組み合わせることで、さらに複雑な判定も可能になります

よくある活用例:実務で使えるIF関数

数値による判定

ExcelのIF関数は、数値をもとに「条件を満たしているかどうか」を判定する場面でよく使われます。

たとえば、売上が目標を超えていれば「達成」、そうでなければ「未達」と表示するような使い方です。

例:売上目標の達成判定

=IF(B2>=100000, "達成", "未達") この式では、セルB2の売上金額が10万以上なら「達成」、それ未満なら「未達」と表示されます。

目標金額は自由に変更できるので、部署ごとの判定にも応用できます。

応用ポイント

- 判定結果を色分けしたい場合は「条件付き書式」と組み合わせると視認性アップ

- 判定結果を数値で返す(例:「1」「0」)ことで、集計やフィルターにも活用可能

- 複数条件がある場合は、AND関数・OR関数と組み合わせると柔軟な判定が可能

空欄チェック

=IF(A1="", "未入力", "入力済み")

空欄チェックは、入力漏れの防止やデータの整備に役立つ定番の使い方です。

IF関数は、セルが空欄かどうかを判定する場面でもよく使われます。

たとえば、入力がまだされていないセルに「未入力」と表示したり、入力済みなら「OK」と表示するような使い方です。

例:入力チェック

=IF(A2="", "未入力", "入力済み") この式では、セルA2が空欄なら「未入力」、何か入力されていれば「入力済み」と表示されます。

アンケートや申請書など、入力状況の確認に便利です。

応用ポイント

" "(空白)ではなく""(空文字)を使うことで、正確な空欄判定ができます- 入力済みのセルに対して、次の処理を促すメッセージを表示することも可能

例:=IF(A2="", "入力してください", "確認済み")

条件付き書式と組み合わせるとさらに便利

IF関数で空欄を判定し、条件付き書式で背景色を変えることで、視覚的に入力漏れを防ぐことができます。

複数条件との組み合わせ(AND・OR関数と併用)

=IF(AND(A1>=60, B1>=60), "合格", "不合格")

このセクションでは、複数の条件を同時に判定したいときのテクニックを紹介します。

IF関数は、AND関数やOR関数と組み合わせることで、複数の条件を同時に判定することができます。

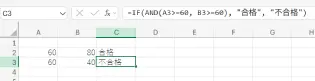

たとえば「国語も数学も60点以上なら合格」「どちらかが60点以上なら仮合格」といった複雑な条件分岐が可能になります。

AND関数との組み合わせ(すべての条件を満たす場合)

=IF(AND(A2>=60, B2>=60), "合格", "不合格")

この式では、A2(国語)とB2(数学)の両方が60点以上なら「合格」、どちらかが未満なら「不合格」と表示されます。

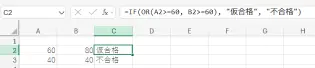

OR関数との組み合わせ(いずれかの条件を満たす場合)

=IF(OR(A2>=60, B2>=60), "仮合格", "不合格")

この式では、A2またはB2のどちらかが60点以上なら「仮合格」、両方とも未満なら「不合格」と表示されます。

注意:この式では「A2またはB2のどちらかが60点以上なら仮合格」となっていますが、両方とも60点以上の場合も「仮合格」と表示されます。理由は、OR関数が「いずれか1つでも条件を満たせば真(TRUE)」と判定するためです。

応用ポイント

- ANDは「すべての条件を満たす」、ORは「いずれかを満たす」

- 条件が多くなる場合は、IFS関数やSWITCH関数の方が見やすくなることも

- 複雑な判定は、まず紙に条件を書き出して整理するとミスが減ります

複数の条件分岐の場合(IF関数のネスト)

複数の条件分岐をIF関数で扱う場合は、「入れ子(ネスト)」にする方法と、「IFS関数」などの代替関数を使う方法の2つがあります。

ここでは、IF関数を使った複数条件の分岐方法を中心に、初心者にもわかりやすく解説します。

「片方が60点以上 → 仮合格」「両方60点以上 → 合格」「両方とも60点未満 → 不合格」という3段階評価をIF関数で実現するには、AND関数とOR関数を組み合わせたネスト構造が効果的です。

条件別の評価ルール

| A2の点数 | B2の点数 | 結果 |

|---|---|---|

| 両方60以上 | 両方60以上 | 合格 |

| どちらか60以上 | 片方60未満 | 仮合格 |

| 両方60未満 | 両方60未満 | 不合格 |

式の例

=IF(AND(A2>=60, B2>=60), "合格", IF(OR(A2>=60, B2>=60), "仮合格", "不合格"))

解説

AND(A2>=60, B2>=60)

→ 両方60点以上なら「合格」OR(A2>=60, B2>=60)

→ どちらかが60点以上なら「仮合格」- それ以外(両方未満)

→「不合格」

注意点

- 条件が多くなると、カッコの数が増えて見づらく・ミスしやすくなります

- 条件の順番が重要(上から順に評価される)

- 3〜4段階までならIF関数でも対応可能ですが、それ以上はIFS関数の方が見やすくなります

IFS関数との比較(参考)

=IFS(AND(A2>=60, B2>=60), "合格", OR(A2>=60, B2>=60), "仮合格", TRUE, "不合格")

IFS関数を使えば、カッコのネストが不要で読みやすくなります(Excel 2016以降で使用可能)。

注意点とよくあるミス

ダブルクォーテーションの付け忘れ

=IF(A1>=60, 合格, 不合格) ← ❌

=IF(A1>=60, "合格", "不合格") ← ⭕文字列を扱う場合は、必ず「"」で囲む必要があります。囲まないとエラーになります。

条件式の書き方ミス

=IF(A1=60) ← ❌(引数が足りない)

=IF(A1=60, "合格", "不合格") ← ⭕IF関数は3つの引数(条件・真・偽)が必要です。抜けていると「#VALUE!」エラーになります。

数値と文字列の混同

=IF(A1="60", "合格", "不合格") ← ❌(A1が数値の場合)

=IF(A1=60, "合格", "不合格") ← ⭕セルの値が数値なのに、文字列として判定すると条件が一致しません。型の違いに注意しましょう。

空欄チェックの書き方ミス

=IF(A1="", "未入力", "入力済み") ← ⭕

=IF(A1=" ", "未入力", "入力済み") ← ❌(半角スペースは空欄ではない)

空欄判定には、空文字("")を使いましょう。スペースは「空欄」とは判定されません。

補足ポイント

- 「まずは紙に条件を書き出してから式にする」と、ミスが減って安心です

- 関数の中で何を判定しているかをコメントやセルメモで残すと、後から見返すときに便利です

まとめ:IF関数はExcelの基本スキル

IF関数は、Excelの中でも特に使用頻度が高く、条件によって表示や処理を変えることができる便利な関数です。

「合格・不合格」「達成・未達」「入力済み・未入力」など、日常業務でもよく使われる判定を、シンプルな式で実現できます。

また、AND関数やOR関数と組み合わせれば、複数条件の判定も可能。さらに、ネスト(入れ子)やIFS関数を使えば、より複雑な分岐にも対応できます。

IF関数を使いこなすと…

- データの見える化が進み、作業効率がアップ

- 入力ミスや漏れを防ぎ、業務の精度が向上

- 他の関数との組み合わせで、より柔軟な処理が可能に

まずは基本の使い方から慣れて、少しずつ応用へ。

IF関数は、Excelを使いこなすための第一歩として、ぜひ身につけておきたいスキルです。

IF関数を使いこなせば、Excelの見える化や自動判定がグッと楽になります。

次は「IFS関数」や「COUNTIF関数」など、さらに便利な関数にも挑戦してみましょう!