はじめに:計装工事って何?

「計装工事って、電気工事とどう違うの?」

そんな疑問を持つ方に向けて、この記事では計装工事の基本から、現場での仕事内容、必要な資格やスキルまでをわかりやすく解説します。

計装工事とは?

計装工事とは、工場やプラントなどで温度・圧力・流量などのデータを計測・制御するための機器を設置・配線する工事です。

設備の自動化や省エネ、安全性の向上に欠かせない重要な役割を担っています。

電気工事との違い

| 比較項目 | 電気工事 | 計装工事 |

|---|---|---|

| 主な目的 | 電力供給・照明・動力制御 | 自動制御・データ収集・監視 |

| 使用機器 | 分電盤・照明・コンセントなど | センサー・制御盤・PLCなど |

| 信号の種類 | 電力信号(AC100V〜) | 制御信号(4-20mAなど) |

→ 電気工事が「電気を流す」ための工事なら、計装工事は「電気信号で設備を制御する」ための工事です。

計装工事の主な仕事内容

- センサー・制御機器の設置

温度計・圧力計・流量計などを現場に取り付けます。 - 信号ケーブルの配線・結線

機器と制御盤をつなぐための信号線を正確に配線します。 - ケーブルラック・電線管の施工

ケーブルを安全に通すための支持材を設置します。 - 試運転・調整作業

機器が正しく動作するかを確認し、必要に応じて調整します。

必要な資格・スキル

- 第二種電気工事士:電源工事を行う場合に必要

- 計装士(1級・2級):設計・施工・保守の実力を証明

- PLCやDCSの知識:制御システムの理解があると強みになります

計装工事のやりがいと将来性

- 自動化社会に不可欠な技術

工場のスマート化や省エネ化に貢献できる仕事です。 - 専門性が高く、希少価値がある

経験を積めば、設計や制御エンジニアへのキャリアアップも可能です。

よくある質問

Q. 未経験でも始められますか?

→ はい、大丈夫です!

実際、多くの方が「計装って何?」という状態から入社しています。計装は学校教育で扱われることが少なく、多くの人が現場に入ってから初めて学ぶ分野です。そのため、未経験者にとっては“聞き慣れない世界”に感じるかもしれませんが、現場でのOJTを通じて着実に習得できます。

多くの企業では、基礎から教えるOJT制度が整っており、工具の使い方や配線の基本から丁寧に指導してもらえます。スタートはみんな一緒。興味と意欲があれば、確実に一歩ずつ成長できます。

Q. 電気工事士とどちらが難しいですか?

→ 一概にどちらが難しいとは言えませんが、扱う電圧や作業内容の違いから、それぞれに異なる難しさがあります。

電気工事士の仕事は、主に100V以上の強電や弱電を扱うため、感電や火災のリスクが高く、法令や安全管理の知識が必須です。特に住宅やビルの電源設備、照明、コンセントなどを施工するため、電気理論や施工技術の正確さが求められます。

一方、計装工事では、4-20mAやDC24Vといった低電圧の信号線を扱うことが多く、感電リスクは比較的低いとされています。ただし、温度・圧力・流量などのプロセス信号を正確に扱う知識や、制御システム全体を理解する力が必要です。

つまり、

- 電気工事士は「電力を安全に届ける」ための知識と技術

- 計装工事は「設備を正確に制御する」ための知識と判断力

がそれぞれ求められます。

まとめ

計装工事は、ただの配線作業ではなく、設備の頭脳をつくる仕事です。

電気工事との違いを理解し、必要なスキルを身につければ、現場で信頼される技術者として活躍できます。

計装工事の現場あるある:「電気屋さん?」と間違われる理由

持ち物が似ている!

計装工事の職人が使うペンチやドライバー、ケーブルを切る道具は、電気屋さんの腰道具とほぼ同じ。作業中もこれらのアイテムを使いながら配線を進めるため、遠目には区別がつかないことがよくあります。

しかし、計装工事ならではの道具もあります。例えば、LANケーブルを接続する際に使う専用の圧着ペンチなど、通信や制御信号を扱うための特殊な工具を持っています。これらの道具は電気屋さんが普段使うものとは異なり、計装工事の職人ならではのアイテムです。

電気屋さんと似た持ち物を使うからこそ、現場では「電気屋さん?」と聞かれることも少なくありません。でも、よく見ると計装工事ならではの専門的な道具がそろっていて、制御や計測を意識した作業が中心となっています。

作業内容がそっくり!

計装工事も電気工事も、ケーブルを引っ張ったり、結線したりする作業が多いため、現場での動きだけを見ていると、どちらの職種も同じような仕事をしているように見えます。特に、配線を敷設する姿は電気屋さんとまったく変わらず、遠目からでは区別がつかないこともしばしば。

しかし、計装工事の役割は「機械や設備を正しく動かすための信号をつなぐ工事」です。電気工事が設備に適切な電力を供給することを目的としているのに対し、計装工事では機械が意図した通りに動作するよう、適切なケーブルを選んで配線します。

例えば、工場内のモーターを考えてみましょう。電気工事では、そのモーターが安全に動くために適切な電源配線を行います。一方、計装工事では「どのタイミングで」「どの速さで」動かすのかを制御するための信号ケーブルを設置し、システムが適切に機能するように調整します。

このように、どちらも配線を扱う仕事ですが、その目的には大きな違いがあります。だからこそ、作業はそっくりでも、実は異なる専門性を持つ仕事なのです。

配線ルートを作るのも似ている!

計装工事では、ケーブルを通すための「道」を作ることが重要な作業のひとつです。電線を保護するために電線管を敷設したり、複数のケーブルを整理するためにケーブルラックを設置したりします。これらの作業は、電気工事の職人が行う配線ルートの設計・施工とほぼ同じように見えるため、現場では計装職人が電気屋さんと間違われることがよくあります。

特にケーブルラックの設置は、大型施設や工場では欠かせない作業です。電線を整理しながら、安全に配線を敷設できるようルートを作るのですが、この施工風景は電気工事と見分けがつきにくいもの。そのため、計装職人がラック工事をしていると、「電気の工事ですか?」と尋ねられることも少なくありません。

しかし、計装工事では、単なる電力配線ではなく、機械や設備を動かすための制御信号を流すケーブルを扱います。例えば、温度や圧力を測るセンサーからデータを送る信号ケーブルや、DDC(ダイレクトデジタルコントローラー)と各装置を接続する通信ケーブルなど、電気工事とは異なる目的で配線ルートを構築しています。

つまり、見た目は似ていても、計装工事には計装ならではの専門技術が詰まっています。

その奥深さを知れば、「電気屋さん」と間違われることに納得しづらいのも無理はありません。

実は専門的な仕事!

計装工事は、工場やビルの設備を制御するための配線を設計・施工する仕事です。例えば「温度を測るセンサー」や「自動で動く機械の制御装置」をつなぐなど、機器の運転やデータ管理に関わる重要な役割を担っています。そのため、電気工事とは異なる専門技術が求められます。

計装工事と電気工事の違い

扱うケーブルの違い

電気工事では、機械や設備が動作するための電力供給用ケーブルを敷設します。一方、計装工事では、機器を正確に制御するための信号用ケーブルや通信ケーブルを扱います。例えば、温度や圧力を測定するセンサーのデータを送るケーブルや、DDC(ダイレクトデジタルコントローラー)を他の機器と接続する通信ケーブルなどが計装工事ならではの配線です。

計装盤への電源供給も電気工事

計装工事の中には、計装盤や制御装置への電源供給を行う電気工事の部分も含まれます。計装盤が正常に動作するためには安定した電源が必要であり、そのための電源工事には電気工事の知識が欠かせません。このように、計装の現場には「電気工事」と「制御工事」の両方が関わっているため、どちらも重要な専門技術となります。

似ているけれど違う職種

計装工事も電気工事も、ケーブルを敷設し、設備を適切に稼働させるための作業が多いため、遠目には似た仕事に見えます。しかし、計装は「設備が適切に機能するための制御」を目的としており、電気工事とは異なる専門性があります。そのため、計装の技術は「似ているけど違う」という独自の立ち位置を持つ職種なのです。

使う工具が豊富

計装工事では、センサーや制御盤の配線を扱うため、細かい作業に適した工具 が必要になります。

電気屋さんは VVFストリッパー や 電工ナイフ をよく使いますが、計装屋さんは 精密な作業が求められるため、圧着ペンチやストリッパーを多用 します。

計装工事には資格が必要?

計装工事を適切に行うためには、電気工事士の資格が必要です。また、より専門的な技術を習得するために、計装士の資格を取得することも推奨されます。資格を持つことで、安全かつ正確な施工が可能となり、法規に則った工事を行うことができます。

例えば、電線管の設置と第二種電気工事士の資格について

電線管を建物に固定するだけであれば資格は不要ですが、電線を通して電気設備として施工する場合には第二種電気工事士の資格が必要です。

計装工事は電気工事とは異なる専門性を持つものの、電気工事の要素も含まれるため、電気工事に関する知識も必要となります。

現場での計装屋さんと電気屋さんの見分け方

扱うケーブルの違い

電気屋さんと計装屋さん、どちらも「配線を敷設する」作業を行いますが、使用するケーブルには明確な違いがあります。

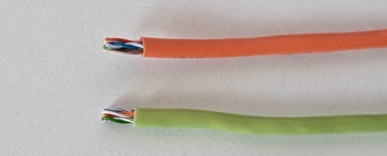

🛠 計装屋さん

天井内配線では、主にCVVケーブル(黒色で丸い形状)やLANケーブル(さまざまな色がある)を使用し、制御や通信のための信号を伝達。

CVVケーブル

LANケーブル

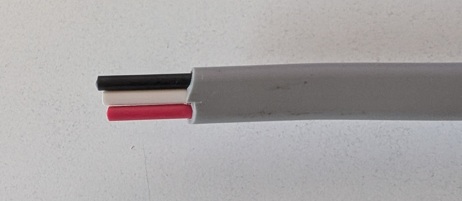

🛠 電気屋さん →

天井内配線では、主にVVFケーブル(灰色で平たい形状)を使用し、動力や照明などの電源を供給。

VVFケーブル

黒くて丸いCVVケーブルや、カラフルなLANケーブルを敷設している職人さんは、計装屋さんである可能性が高いですね。見た目は似ていても、その役割や目的には大きな違いがあるため、現場ではケーブルの種類を見れば職種を判別しやすくなります。

また、計装屋さんは圧着ペンチを持っていることが多いですね。これは、計装屋さんが扱うケーブルの特徴によるものです。計装工事ではSQ線を使うことが多く、電気工事では単線を使うことが多いからです。

SQ線の特徴

柔軟性が高い

・細い導体を束ねた撚線構造になっているため、曲げやすく、狭いスペースでも配線しやすい。

・振動のある環境でも断線しにくい。

※撚線構造とは、複数の細い導線を撚り合わせて1本の電線を形成する構造のことです。

信号伝達に適している

・計装工事では、センサーや制御機器の信号を正確に伝えるために使用される。

・低電圧・低電流の回路に適している。

耐久性が高い

・撚線構造により、折り曲げや振動に強く、長期間の使用に耐えられる。

・絶縁体の種類によって耐熱性や耐油性を向上させることも可能。

圧着端子での接続が一般的

・撚線のため、端子に接続する際は圧着ペンチを使用して圧着端子を取り付けることが多い。

単線の特徴

導電性が高い

・一本の銅線で構成されているため、電気抵抗が低く、電流を効率よく流すことができる。

・長距離の配線でも電圧降下が少なく、安定した電力供給が可能。

耐久性が高い

・撚線(より線)と比べて構造がシンプルで、機械的な強度が高い。

・固定設備に適しており、長期間の使用に耐えられる。

曲げにくい

・一本の銅線でできているため、柔軟性が低く、狭いスペースでの施工には工夫が必要。

・何度も折り曲げると断線しやすい。

端子接続が簡単

・施工時の手間が少なく、作業効率が良い。

・圧着端子を使わずに、ネジ止めや差し込みで簡単に接続できる。

撚線(より線)との違い

- 撚線は細い銅線を束ねた構造で、柔軟性が高く、振動のある環境に適している。

- 単線は一本の銅線で構成され、導電性と耐久性に優れ、固定設備に向いている。

つまり、単線は電力供給に適した電線であり、撚線は信号伝達や可動部分の配線に適しているという違いがあります。

このように、計装工事と電気工事は見た目や作業の一部が似ているものの、その目的や技術には大きな違いがあります。それぞれの専門性を理解することで、現場での役割や重要性がより明確になり、適切な施工につながります。計装工事ならではの奥深さを知れば、電気工事との違いが一層際立つことでしょう。

関連記事