はじめに

Excelで日付を扱うとき、「年・月・日」を個別に取り出したい場面は多くあります。たとえば、売上データから月別集計をしたり、誕生日から年齢を計算したり。そんなときに便利なのが YEAR、MONTH、DAY 関数です。

基本構文と役割

| 関数 | 役割 | 例 | 結果 |

|---|---|---|---|

YEAR(date) | 年を取り出す | =YEAR("2025/10/12") | 2025 |

MONTH(date) | 月を取り出す | =MONTH("2025/10/12") | 10 |

DAY(date) | 日を取り出す | =DAY("2025/10/12") | 12 |

date:日付形式の値(セル参照や "YYYY/MM/DD" 形式)

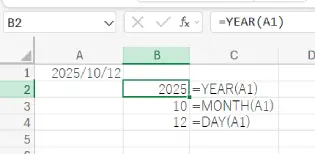

B2セルには、C2セルに表示されている =YEAR(A1) の結果が使われており、A1セルの日付から「年」の部分を取り出しています。

同様に、B3セルには =MONTH(A1)、B4セルには =DAY(A1) を使って、A1の日付からそれぞれ「月」と「日」の部分を抽出しています。

このように YEAR・MONTH・DAY 関数を使えば、1つの日付から年・月・日を個別に取り出すことができ、集計や条件分岐に役立ちます。

よくある活用例

① 年齢を計算する

=YEAR(TODAY()) - YEAR(A1)A2に誕生日が入っている場合、今年の年から生まれ年を引いて年齢を算出。

この式がしていること

=YEAR(TODAY()) - YEAR(A1)は、A1セルに入力された日付の「年」と、今日の「年」との差を計算しています。

具体例で見てみましょう(例)

| A1セルの値 | TODAY()の結果(例) | YEAR(TODAY()) | YEAR(A1) | 計算結果 |

|---|---|---|---|---|

| 2000/10/12 | 2025/10/12 | 2025 | 2000 | 25 |

この場合、「2025年 − 2000年 = 25」 なので、25という結果になります。

よくある用途

- 年齢の計算(ただし誕生日がまだ来ていない場合は1歳多くなるので注意)

- 勤続年数のざっくり計算

- 経過年数の目安を出すとき

注意点

この式は「年の差」だけを見ているため、誕生日がまだ来ていない場合でも1年加算されてしまうことがあります。

正確な年齢を求めたい場合は、DATEDIF関数を使うのがおすすめです👇

=DATEDIF(A1, TODAY(), "Y") この式は、A1の日付から今日までに何年経ったかを「満年数」で返します。

これなら、誕生日が来ていない場合は年齢を繰り下げてくれるので、より正確です。

「関数ってなんだか難しそう…」そんなあなたにこそ読んでほしい、最初に覚えると便利な『単機能関数』まとめ記事はこちら👇。

② 月別売上を抽出する

=MONTH(A1)A1に売上日が入っている場合、月だけを取り出してピボットテーブルやフィルターに活用。

この式 =MONTH(A1) は、A1セルに入力された日付から「月」の部分だけを取り出す関数です

分解してみよう

| 部分 | 意味 |

|---|---|

A1 | 日付が入力されているセル |

MONTH() | その日付の「月」だけを数値で返す関数(1〜12) |

具体例

| A1セルの値 | 結果 |

|---|---|

2025/10/12 | 10 |

2023/04/25 | 4 |

よく使われる場面

- 月別の売上や出勤日数の集計

- 月ごとのフィルターや条件付き書式

- 月初・月末の計算(

DATE関数と組み合わせ)

③ 日付から「月初」「月末」を作る

月初

=DATE(YEAR(A1), MONTH(A1), 1)この式 =DATE(YEAR(A1), MONTH(A1), 1) は、A1セルの日付から「その月の1日」を作るための関数です

分解してみよう

| 部分 | 意味 |

|---|---|

YEAR(A1) | A1の日付から「年」を取り出す |

MONTH(A1) | A1の日付から「月」を取り出す |

1 | 日付の「1日」を指定 |

この3つを DATE 関数で組み合わせることで、A1セルと同じ年月の「月初日(1日)」を作成できます。

具体例

| A1セルの値 | 式の結果 |

|---|---|

2025/10/12 | 2025/10/01 |

2023/04/25 | 2023/04/01 |

く使われる場面

- 月別集計で「月初日」を基準にする

- 月初からの経過日数を計算する

- 月初を起点に条件付き書式やフィルターを設定する

月末

=EOMONTH(A1, 0)月末を求めるには?

逆に、月末を求めたい場合は =EOMONTH(A1, 0) が有効です。

この関数は、A1セルの日付が属する月の「月末日」を返すものです。

EOMONTHは「End Of MONTH」の略。- 第1引数:基準となる日付(例:

A1) - 第2引数:何か月後の月末を求めるか(

0なら同じ月)

具体例

| A1セルの値 | 式 | 結果 |

|---|---|---|

2025/10/12 | =EOMONTH(A1, 0) | 2025/10/31 |

2025/02/05 | =EOMONTH(A1, 0) | 2025/02/28(うるう年でない) |

よく使われる場面

- 月末締めの処理や集計

- 月末までの残日数計算

- 月初〜月末の範囲抽出(

DATE(YEAR(A1), MONTH(A1), 1)と組み合わせ)

他にも、DATE関数とMONTH関数を組み合わせることで、指定した日付の「月末日」を求めることができます。

=DATE(YEAR(A1), MONTH(A1)+1, 1)-1- 翌月の1日から1日引くことで、今月の月末を求める

EOMONTHが使えない環境(古いExcelなど)でも有効

応用テクニック

日付を再構成する

=DATE(YEAR(A1), MONTH(A1), DAY(A1))分解した日付を再び組み立てることで、日付の整形や補正が可能。

「日付って、組み立てられるんだ!」と驚いたあなたに👇

曜日と組み合わせる

=TEXT(A2,"yyyy年m月d日") & "(" & TEXT(A2,"aaa") & ")"YEAR・MONTH・DAYで分解する代わりに、TEXT関数で表示形式を整える方法も。

月や日を個別に取り出さなくても、TEXT関数を使えば表示形式を自由に変えることができます。

たとえば、=TEXT(A1, "yyyy年m月d日") のように書けば、A1セルの日付を「2025年10月12日」のような形で表示できます。

見た目だけを整えたい場合は、YEAR・MONTH・DAY関数よりもシンプルに使える便利な方法です。

まとめ

Excelの YEAR、MONTH、DAY 関数で取り出される値はすべて「数値(整数)」です。

数値だからこそできること

- 四則演算(年齢や経過月数の計算など)

- 条件分岐(IF関数で「月が4以上なら春」など)

- 集計やフィルター(ピボットテーブルで月別に並べる)

ちなみに、見た目だけ整えたい場合は TEXT 関数を使って "yyyy年m月d日" のように表示形式を変えることもできます。

でも、計算や判定に使うなら YEAR・MONTH・DAY の数値として取り出すのがベストです!

YEAR、MONTH、DAY 関数は、日付データを自在に操るための基本ツール。実務でも分析でも、これらを使いこなすことでExcelの操作がぐっと効率的になります。まずは簡単な日付分解から始めて、応用へとステップアップしてみましょう!

日付を分解できたら、次は「条件によって動きを変える」魔法を使ってみましょう。

IF関数で、Excelに“考える力”を持たせてみませんか?👇