配管サイズや本数、出方向を考慮してプルボックス寸法を決めるのは、現場でも設計でも意外と手間がかかる作業。

「もっと簡単に、ミスなく選定できたら…」そんな声に応えるべく、Excelで自動計算できるプルボックス選定ツールを作りました。

本記事では、線種・直線・直角・電線管を選択して本数を入力するだけで、最適なプルボックスサイズが自動計算できる仕組み を紹介します。計算ミスを防ぎ、スムーズに作業が進められるので、計装・電気工事の初心者にもおすすめ!

「難しい計算はちょっと…」という方も、この方法ならすぐに実践できますよ!早速、Excelでのプルボックス選定の流れを見ていきましょう。

今回も、オンライン版のExcelを使用して作成します。

プルボックスの選定方法いついて詳しく知りたい方は、こちらの記事をご覧ください。

ダウンロードページへ進む

▶ Excelでの見積作業をもっと効率化したい方へ

実務最適化モデルとして進化した Excel 見積支援ツール ver.2.0 を公開しています。 詳しい使い方は こちらの記事 にまとめています。

会社のポリシーにより、外部ファイルのダウンロードが制限されている場合は、以下の手順でご対応ください。

各セルに必要な関数を手動で入力することで、同様の選定結果を得ることができます。

本計算方法は、建築設備設計基準に準拠しています。

準備 -それぞれの役割に応じたシートを用意しましょう。-

今回は

- 入力

- データ

- 計算シート

の3シート構成で設計していきます。

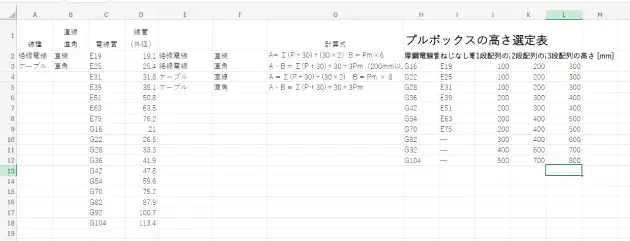

【データ】シート

はじめに、配管サイズや本数などの情報を入力するためのシートを準備します。

- A列:線種

- B列:配管の方向(直線・直角)

- C列:電線管の種類(今回はE管とG管)

- D列:電線管外径

- E列:パターン(線種)

- F列:パターン(方向)

- G列:計算式

- H3:L12 プルボックスの高さ選定用の表を用意します。

- H列:G管サイズ

- I列:E管サイズ

- J列:1段配列の高さ

- K列:2段配列の高さ

- L列:3段配列の高さ

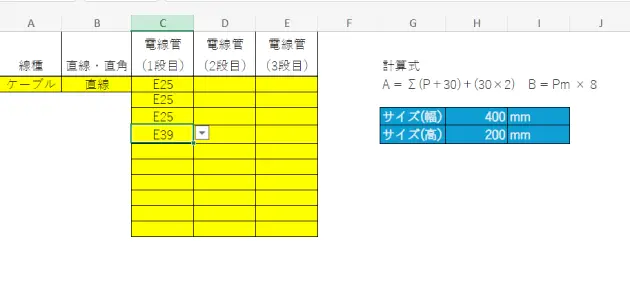

【入力フォーム】シート

入力ミスを防ぐために、Excelの「入力規則」を使ってデータ入力シートを作成していきます。

A1セル:線種

A2セル

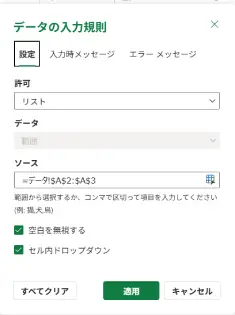

- 入力規則の設定手順

① セルを選択 → ②「データ」タブ → ③「データの入力規則」 → ④「リスト」選択 → ⑤データシートの A2:A3 を選択 - メリット:入力ミス防止・選択式で初心者も安心・テンプレート化しやすい

B2・C2セルにも、A2と同じように「入力規則」を設定します。リストから選ぶ形式にすることで、入力ミスを防ぎ、テンプレートとしても使いやすくなります。

C2セルに入力後、セル右下のフィルハンドルをドラッグして、E11セルまで自動コピーします。これにより、同じ設定を一括で反映できます。

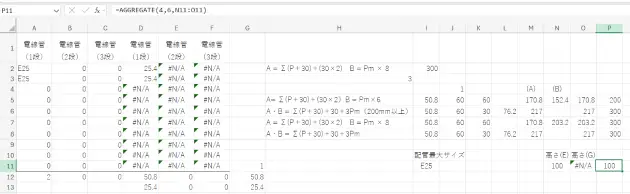

【計算シート】シートを作成

続いて、計算処理を行うための「計算用シート」を作成します。ここでは、入力されたデータをもとにプルボックス寸法を自動算出していきます。

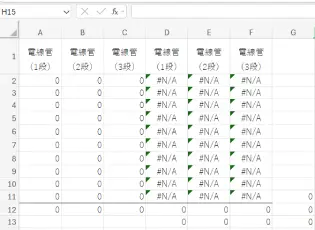

A1セル:電線管(1段)

B1セル:電線管(2段)

C1セル:電線管(3段)

A2セル

=入力フォーム!C2

を入力し、C11セルまでコピーします。

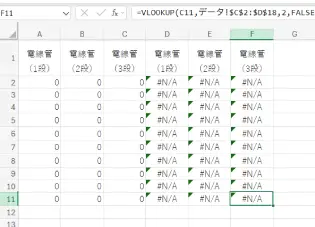

D〜F列では、入力された配管情報をもとに、VLOOKUP関数で対応するサイズを自動取得します。これにより、計算シートとの連携がスムーズになります。

D2セル

=VLOOKUP(A2,データ!$C$2:$D$18,2,FALSE)

F列の計算式を、F11セルまでコピーすることで、複数行に一括反映できます。

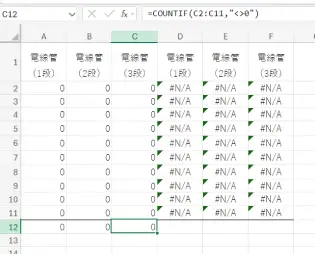

A12セル

=COUNTIF(A2:A11,"<>0")

A12の計算式を、C12セルまでコピーします。

電線管の本数を確認します。

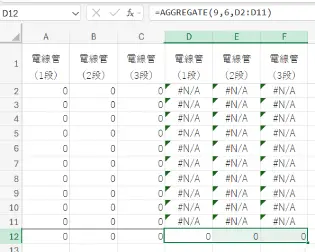

D12セル

=AGGREGATE(9,6,D2:D11)

D12の計算式を、F12セルまでコピーします。

電線管長の合計を計算します。

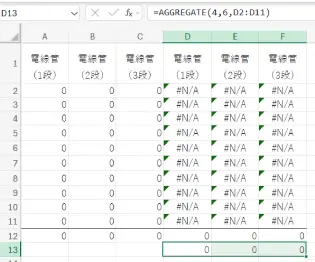

D13セル

=AGGREGATE(4,6,D2:D11)

D13の計算式を、F13セルまでコピーします。

電線管の最大径を表示します。

G11セル

=COUNTIF(D12:F12,"<>0")

電線管の段数を計算します。

G12セル

=MAX(D13:F13)

電線管径の最大合計を表示します。

G13セルにコピーします。

電線管の最大径を表示します。

計算式の視認性を高めるため、H列に数式を表示します。データシートの計算式をコピーし、H5セルに貼り付けています。

H3セル

=MATCH(1, (データ!E2:E5=入力フォーム!A2)*(データ!F2:F5=入力フォーム!B2), 0)

H2セル

=IFERROR(INDEX(データ!G2:G5, H3), "条件未選択")

この関数により、入力フォームで指定した【線種】と【直線・直角】に一致する計算式が表示されます。

まずは、【入力フォーム】シートの A2・B2 セルを選択してみましょう。条件に一致する計算式が自動で表示されます。

式の構造と意味

=MATCH(1, (データ!E2:E5=入力フォーム!A2)*(データ!F2:F5=入力フォーム!B2), 0)

目的

「データ」シートの E列と F列の両方が、「入力フォーム」シートの A2・B2セルと一致する最初の行番号(相対位置)を返す。

分解して解説

| 部分 | 意味 |

|---|---|

データ!E2:E5=入力フォーム!A2 | E列の各セルが A2 と一致するか(TRUE/FALSEの配列) |

データ!F2:F5=入力フォーム!B2 | F列の各セルが B2 と一致するか(TRUE/FALSEの配列) |

(...) * (...) | 両方一致した場合のみ TRUE(=1)になる(AND条件) |

MATCH(1, ..., 0) | 上記の配列の中で「1(TRUE)」が最初に出現する位置を返す |

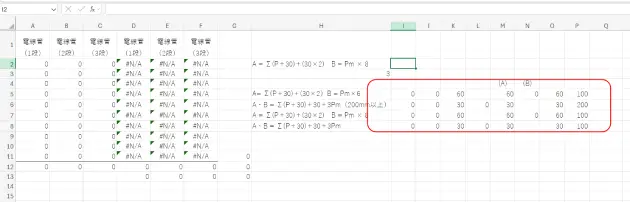

続いて、赤枠で囲った計算式の部分を完成させていきます。

| I | J | K | L | M | N | O | P |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| =MATCH(G12,D12:F12,0) | (A) | (B) | |||||

| =$G$12 | =30*OFFSET($A$12,0,$J$4-1) | =30*2 | =SUM(I5:L5) | =G13*6 | =MAX(M5:N5) | =CEILING(O5,100) | |

| =$G$12 | =30*OFFSET($A$12,0,$J$4-1) | 30 | =G13*3 | =SUM(I6:L6) | =MAX(M6:N6) | =IF(M6<200,200,CEILING(O6,100)) | |

| =$G$12 | =30*OFFSET($A$12,0,$J$4-1) | =30*2 | =SUM(I7:L7) | =G13*8 | =MAX(M7:N7) | =CEILING(O7,100) | |

| =$G$12 | =30*OFFSET($A$12,0,$J$4-1) | 30 | =G13*3 | =SUM(I8:L8) | =MAX(M8:N8) | =CEILING(O8,100) | |

| 最大電線管径の合計 | 最大電線管径の段数 Σ(P+30) | 追加定数 | 最大電線管径(3Pm) | 合計 (I:L) | 最大電線管径(6Pm)or(8Pm) | 最大値 (A)or(B) | 数値を「100単位」で切り上げ |

I2セル

=IFERROR(VLOOKUP(H2,H4:P8,9,FALSE),"0")

この式は、入力条件に基づいてP.BOXサイズを算出するための最終計算値です。

I11セル

=INDEX(データ!C:C, MATCH(G13, データ!D:D, 0))

電線管最大サイズを表示

N11セル

=VLOOKUP(I11,データ!I3:L12,G11+1,FALSE)

電線管(E)プルボックス高さ

O11セル

=VLOOKUP(I11,データ!H3:M12,G11+2,FALSE)

電線管(G)プルボックス高さ

P11セル

=AGGREGATE(4,6,N11:O11)

エラーを無視して最大値を取得

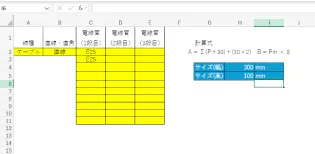

【入力フォーム】シート

G1セル値:計算式

G4セル値:サイズ(幅)

G5セル値:サイズ(高)

I4セル値:mm

I5セル値:mm

H2セル

=計算シート!H2

H4セル

=計算シート!I2

H5セル

=計算シート!P11

使用方法

- A2セル:『線種』(絶縁電線・ケーブル)を選択します。

- B2セル:『形状』(直線・直角)を選択します。

※三方向・四方向の場合は「直角」を選択してください。 - C列(2~11):一段目の電線管を選択します。

- D列(2~11):二段目の電線管を選択します。

- E列(2~11):三段目の電線管を選択します。

- H4セル:条件に応じたプルボックスの「幅(サイズ)」が表示されます。

- H5セル:条件に応じたプルボックスの「高さ(サイズ)」が表示されます。

▶ 見積作業を“実務最適化”したい方へ

Excel 見積支援ツール ver.2.0 は、自動化から一歩進んだ“実務最適化モデル”として進化しました。 再現性・履歴管理・コメント・検索性など、実務で役立つ機能を強化しています。

詳しい解説は こちらの記事 をご覧ください。