点検口を設置したことで、これまで閉ざされていた天井裏へのアクセスが可能になりました。そこで次に浮かんだのが、「この空間、収納として活用できるのでは?」というアイデアです。

とはいえ、収納スペースとして使うには、温度環境が大きな課題になります。特に夏場の高温や冬場の低温は、収納物にダメージを与える可能性があるため、まずは現状の温度を把握することが必要です。

そこで今回は、天井裏の温度を実際に測定し、収納スペースとしての可能性を探ってみることにしました。

測定方法と使用機器:SwitchBot温湿度計で天井裏の環境を可視化

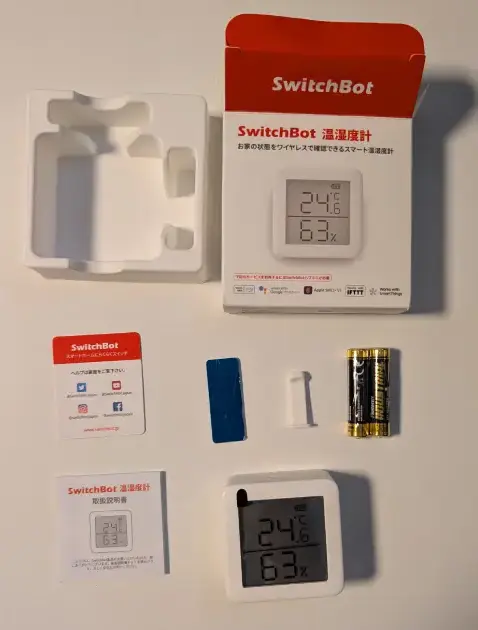

今回の測定には、スマートホーム機器としても人気の「SwitchBot温湿度計」を使用しました。

Bluetooth接続が可能で、専用アプリをスマートフォンにインストールすることで、過去36日間の温湿度データを自動保存・閲覧できます。

コンパクトながら高性能。リアルタイムの温湿度確認はもちろん、グラフ表示による履歴の把握も可能で、DIYでの環境測定には非常に頼もしい存在です。

製品仕様

サイズ:55×55×24mm

重量:69g(電池含む)

電源:単4形乾電池×2

通信:Bluetooth 4.2以降、最大通信距離120m(見通しの良い場所)

対応OS:iOS10.0以降、Android4.3以降

電池寿命:約1年

最少表示:0.1℃/1%

測定範囲:-20℃~0℃:±0.4℃

0℃~65℃:±0.2℃

65℃~80℃:±0.3℃

湿度制度:10%~90%RH:±2%

0%~10%、90%~99%RH:±4%

計測期間:8月2日 7:30 〜 8月6日 7:30(4日間)

時間帯ごとの温度変化を追うことで、天井裏の熱環境がどのように推移するかを把握することが目的です。

実際に使ってみた感想:スマホで確認できる快適さと注意点

実際に使ってみると、Bluetooth接続のおかげで、温湿度計を天井裏に設置しても点検口を開ける必要がありません。

部屋にいながらスマートフォンで現在の温度・湿度を確認できるのは、想像以上に快適です。

ただし、1階からではBluetoothの接続が届かず、データの表示はされませんでした。

設置場所とスマホの距離には注意が必要ですね。特にDIYでの設置時には、通信範囲の確認が重要です。

記録できるデータ項目|空気の状態を立体的に把握

この温湿度計は、単なる温度と湿度の測定にとどまりません。

アプリ上では、以下の詳細な環境データが自動的に記録されます。

- 温度

- 湿度

- 絶対湿度(空気1㎥あたりの水蒸気量)

- 露点温度(水蒸気が凝結し始める温度)

- 蒸気圧不足(乾燥度の指標)

これらのデータは、空調設計や結露対策を考える際に欠かせない重要な指標です。

特に露点温度や絶対湿度は、収納環境の安全性を判断するうえで大きなヒントになります。

データのエクスポート機能も充実:分析にも対応

さらに便利なのが、データのエクスポート間隔を細かく設定できる点です。

以下の6つの間隔から選択可能で、用途に応じた柔軟な記録が可能です。

- 1分

- 15分

- 30分

- 1時間

- 12時間

- 24時間

また、エクスポートする期間も自由に指定可能。

開始日・終了日だけでなく、時間単位での指定もできるため、必要な範囲だけを効率よく抽出できます。

この機能のおかげで、短期の変化を追う精密な分析から、長期の傾向を把握する環境評価まで幅広く対応できる、まさに優れものです。

データをグラフ化してみた:空気の動きを「見える化」

早速、SwitchBot温湿度計のエクスポート機能を活用し、CSV形式でデータを抽出。

Excelでグラフ化することで、天井裏の温度・湿度の変化を視覚的に把握できるようになりました。

グラフ化のメリット

- 温度・湿度の推移が一目でわかる

- 異常値や急激な変化の兆候を発見しやすい

- 空間の「クセ」や傾向が見えてくる

- 収納環境としての適性を客観的に判断できる

こうして数値が「かたち」になることで、空気の動きや空間の状態がより鮮明に浮かび上がってきます。

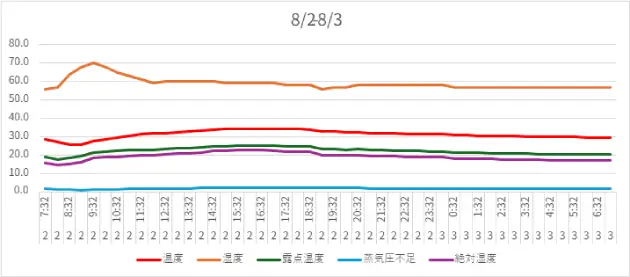

天井内環境データ(2025年8月2日〜3日 朝)

この期間は特に暑さが厳しい時期。

天井裏の温度がどのように変化するのか、時間帯ごとの傾向を追うことで、収納物への影響や断熱の必要性を探るヒントになります。

測定期間:2025年8月2日 7:30 ~ 8月3日 7:30

測定場所:天井裏(点検口より設置)

MINI(最小値)/MAX(最大値)ごとの一覧表

| 項目 | 日にち | 時間 | 最低 | 日にち | 時間 | 最高 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度(℃) | 8/2 | 8:32 | 25.6 | 8/2 | 16:02 | 34.5 |

| 湿度(%) | 8/2 | 7:32 | 56.0 | 8/2 | 9:32 | 70.0 |

| 露点(℃) | 8/2 | 8:02 | 17.8 | 8/2 | 16:02 | 25.3 |

| 蒸気圧(kPa) | 8/2 | 9:02 | 1.1 | 8/2 | 17:32 | 2.3 |

| 絶対湿度(g/m³) | 8/2 | 8:02 | 14.7 | 8/2 | 16:02 | 22.7 |

湿度急変の背景と考察

湿度の急変(56% → 70%)

この変化は、センサーの設置環境が変化したことによる影響が大きいと考えられます。

- 記録された最低湿度(56%)は、空調が効いた室内環境での値と推測されます。

- 一方、最高湿度(70%)は、センサーが新しい環境に順応する過程で記録された可能性があります。

例:点検口から天井裏へ移動した直後など、空気の層が変わったタイミング。

湿度は温度と連動して変化するため、露点・蒸気圧・絶対湿度の推移も合わせて見ることで、空間の状態をより立体的に把握できます。

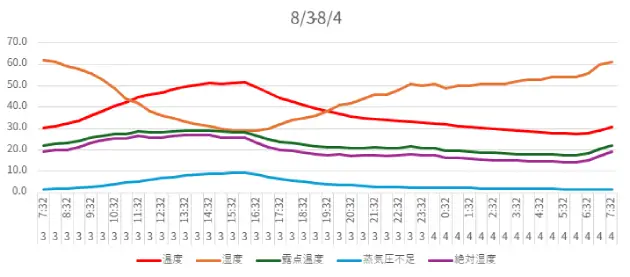

天井内環境データ(2025年8月3日〜4日 朝)

MINI(最小値)/MAX(最大値)ごとの一覧表

| 項目 | 日にち | 時間 | 最低 | 日にち | 時間 | 最大 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度(℃) | 8/4 | 6:02 | 27.6 | 8/3 | 16:02 | 51.5 |

| 湿度(%) | 8/3 | 15:32 | 29.0 | 8/3 | 7:32 | 62.0 |

| 露点(℃) | 8/4 | 6:02 | 17.5 | 8/3 | 14:02 | 29.2 |

| 蒸気圧(kPa) | 8/4 | 7:02 | 1.6 | 8/3 | 16:02 | 9.4 |

| 絶対湿度(g/m³) | 8/4 | 6:02 | 14.4 | 8/3 | 14:02 | 27.1 |

温度変化のインパクト:27.6℃ → 51.5℃(+23.9℃)

この20℃の急上昇は、天井裏という閉鎖空間ならではの現象。

断熱材の性能や通気の有無、外気温の影響が複雑に絡み合っています。

考察ポイント

上昇幅23.9℃:収納物や配線への影響が懸念されるレベル。特に熱に弱い素材は注意。

朝の27.6℃:外気温に近く、比較的安定した状態。

昼の51.5℃:日射がピークを迎え、屋根材が蓄熱 → 天井裏に熱がこもる。

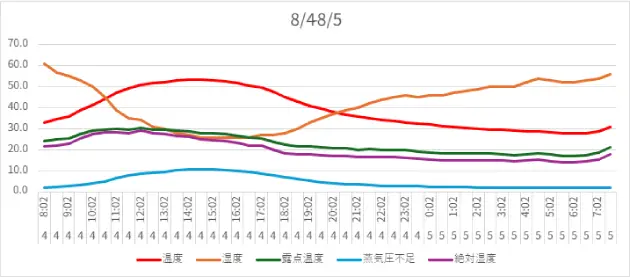

天井内環境データ(2025年8月4日〜5日 朝)

MINI(最小値)/MAX(最大値)ごとの一覧表

| 項目 | 日にち | 時間 | 最低 | 日にち | 時間 | 最高 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度(℃) | 8/5 | 5:32 | 28.0 | 8/4 | 14:02 | 53.6 |

| 湿度(%) | 8/4 | 14:32 | 26.0 | 8/4 | 8:02 | 61.0 |

| 露点(℃) | 8/5 | 5:32 | 17.2 | 8/4 | 12:02 | 30.6 |

| 蒸気圧(kPa) | 8/5 | 6:32 | 1.8 | 8/4 | 14:02 | 10.7 |

| 絶対湿度(g/m³) | 8/5 | 5:32 | 14.1 | 8/4 | 12:02 | 29.3 |

考察:熱蓄積の進行と空間の限界

露点・蒸気圧・絶対湿度の上昇

→ 空気中の水分が飽和に近づいており、結露やカビのリスクも視野に入る。

温度差:28.0℃ → 53.6℃(+25.6℃)

→ 前日よりさらに上昇幅が拡大。天井裏が『熱を逃がせない空間』であることが浮き彫りに。

湿度の急低下(61% → 26%)

→ 高温による相対湿度の低下。空気中の水分量は増えているが、温度上昇により相対湿度は下がる。

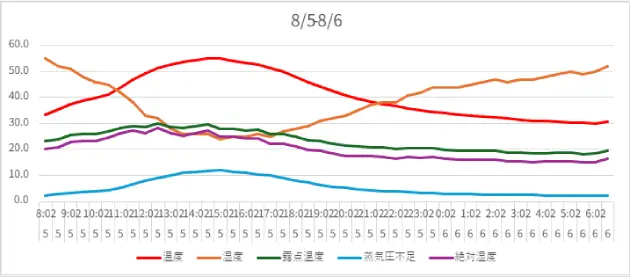

天井内環境データ(2025年8月5日〜6日 朝)

MINI(最小値)/MAX(最大値)ごとの一覧表

| 項目 | 日にち | 時間 | 最少 | 日にち | 時間 | 最大 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 温度(℃) | 8/6 | 6:02 | 30.1 | 8/5 | 14:32 | 55.2 |

| 湿度(%) | 8/5 | 15:02 | 24.0 | 8/5 | 8:02 | 55.0 |

| 露点(℃) | 8/6 | 5:32 | 18.3 | 8/5 | 12:32 | 30.0 |

| 蒸気圧(kPa) | 8/6 | 6:32 | 2.1 | 8/5 | 15:02 | 12.0 |

| 絶対湿度(g/m³) | 8/6 | 5:32 | 15.0 | 8/5 | 12:32 | 28.2 |

温度変化が大きくなった理由(考察)

1. センサーの順応過程

- 初日はセンサーがまだ周囲の空気層に馴染んでおらず、温度変化を正確に捉えきれていなかった可能性。

- 設置後しばらくしてから、より安定した測定が可能になり、実際の温度変化が明瞭に記録されるようになった。

2. 天候の影響ではない

- 設置前日以降は晴天が続いており、外的な気象条件の変化は見られない。

- よって、温度変化の要因は空間内部の環境変化にあると考えられる。

3. 室内環境の違い

- 初日は空調が効いていた可能性があり、天井裏の温度も安定していた。

- 翌日以降は空調の影響が薄れ、屋根材からの輻射熱が強く影響 → 最大55.2℃という高温に。

今回の記事では「温度」に焦点を当てています。

なぜなら、温度は湿度や露点、蒸気圧、そして絶対湿度と深く結びついており、空気のふるまいを理解するうえで中心的な役割を果たすからです。

空気の「見えない水分量」、ちゃんと理解できていますか?

温度・湿度・露点…それぞれの関係性を知ることで、快適な空間づくりがもっと論理的に、もっと実践的に整います。

空気の中にひそむ「水の物語」を、やさしく・深く・現場目線で解説しています。

なぜ「温度」に焦点を当てるのか

温度に焦点を当てる理由

1. 空気の性質を左右する中心軸

温度は、湿度・露点・蒸気圧・絶対湿度といった他の空気指標に直接影響を与えます。

- 温度が上がると、空気はより多くの水分を保持できる → 絶対湿度が上昇

- 同じ水分量でも、温度が高いと相対湿度は下がる → 乾燥しているように感じる

- 露点や蒸気圧も温度に連動して変化 → 結露やカビのリスク判断に直結

つまり、温度を軸にすれば、空気のふるまい全体が見えてくるのです。

2. 空間の『熱履歴』を記録するセンサー

温度は、空間がどれだけ熱を蓄積し、どれだけ放出できているかを示す指標です。

- 天井裏の温度が50℃を超える → 熱がこもり、逃げ場がない状態

- 朝と昼の温度差が大きい → 通気性や断熱性能の課題が浮き彫りに

- 温度のピーク時間 → 日射の影響や空調の効き具合を可視化

温度は、空間の『熱の声』を記録するセンサーとも言えます。

3. 収納・安全・快適性の判断基準になる

温度は、空間の使い方を決めるうえで最も直感的で重要な判断材料です。

- 高温環境では、紙類・電子機器・食品などが劣化しやすい

- 配線や断熱材の耐熱性にも影響

- 快適性や安全性を確保するには、温度の把握が不可欠

結果:収納スペースとしての評価

利用可能な条件

- 短期的な収納:耐熱性のある物品(工具、金属部品、断熱材など)であれば問題なし

- 密閉容器の活用:湿度変動に強い収納方法(樹脂製コンテナ+乾燥剤など)を併用すれば、紙類や布製品も一時的に保管可能

⚠️ 注意すべきポイント

- 温度の最大値が50〜55℃超え:電子機器、電池、食品、フィルム類などは劣化・変形のリスクあり

- 湿度の急変(24〜61%):カビ・結露・紙の波打ちなどの原因に

- 熱蓄積の傾向が強い:断熱材があっても通気が不十分な場合、熱が逃げずに蓄積される

改善提案:収納スペースとしての信頼性を高めるには

| 対策項目 | 内容 |

|---|---|

| 通気ルートの確保 | 換気口の設置、ファンの導入、点検口の開閉時間の調整など |

| 断熱材の強化 | 屋根裏の輻射熱を遮断する断熱材の追加や配置見直し |

| センサーの多点設置 | 温度ムラを把握し、収納に適したゾーンを特定 |

| 収納物の選定 | 耐熱・耐湿性のある素材を優先し、紙類や布製品は密閉+乾燥剤で保護 |

今回は夏の環境を中心に計測を行いましたが、今後も継続して秋・冬・春と、年間を通じたデータを収集していく予定です。

四季それぞれの温湿度変化を把握することで、天井裏収納スペースとしての適性をより精密に評価し、安心して使える環境づくりを目指します。